柔性电子技术是指在柔性衬底上大面积、大规模集成不同材料体系、不同功能元器件,构成可拉伸/弯曲变形的柔性信息器件与系统的技术。柔性电子器件具有质量轻、形态可变、功能可重构的特点,颠覆性地改变了传统电子系统刚性的物理形态。因此柔性电子技术必将在人工智能、生物电子、脑机融合、物联网等领域产生巨大影响,是电子技术的重要发展方向之一。

与传统的基于刚性衬底和刚性材料的电子技术不同,柔性电子技术使用具有物理弯折能力并能够承受一定形变的材料和结构构建电子器件和系统,并通过系统变形、重组等方式,使得柔性电子系统可实现不同的功能或性能,使电子器件和系统在形态、结构、功能、应用等方面取得突破,极大地促进了人–机–物三元融合,是汇聚实体、数字和生物世界的变革性力量,对于推动信息、航天、航空、医疗、能源等领域的发展以及提高人类生活质量具有重要的战略意义。

随着柔性电子研究的不断发展,越来越多的传统和新兴材料都被用于构筑柔性电子器件。目前研究比较广泛的材料包括:无机半导体材料 (如锗、硒、硅)、纳米碳材料、无机氧化物材料和有机半导体材料等。这些材料各有特点,优劣很难判别,未来可能应用于不同的领域。而且这些材料的特点具有很强的互补性,基于这些材料的电子器件在设计准则、制备工艺、表征手段、相关材料筛选等方面也具有一定的共性,可相互借鉴、相互促进。如果这些材料能恰当地相互融合,有望实现更高层次的柔性电子器件。

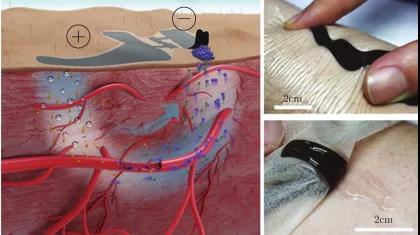

作为柔性电子技术中的重要组成部分,柔性传感器是近年来科学研究中的热门领域。在功能上,柔性传感器使用了极薄的压电材料、半导体材料、有机材料和金属材料,实现了植入式或可穿戴的人体健康监测、汽车电子和机器人传感器等方面的应用。在柔性传感器领域,一项革新性的成果是美国伊利诺伊大学的 Rogers教授于 2011 年发明的柔性可延展表皮传感器。

基于电化学双通道的无创血糖测量方法

柔性表皮传感器能够柔顺地贴附于人体皮肤,顺应人体皮肤表面构造,与人体皮肤共同运动。柔性表皮传感器采用包含多种半导体、金属和聚合物的薄膜材料,构成了总厚度 20µm 左右、与人体皮肤表皮层机械属性相似的薄膜结构。之后,多种表皮传感器和电子器件不断被研发出来,可用于皮肤水分、应力和生物电测量以及无线能量采集。

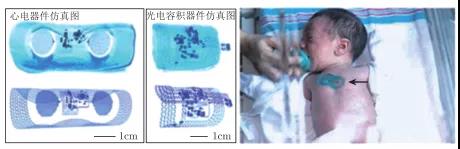

用于新生儿生命体征监测的无线系统

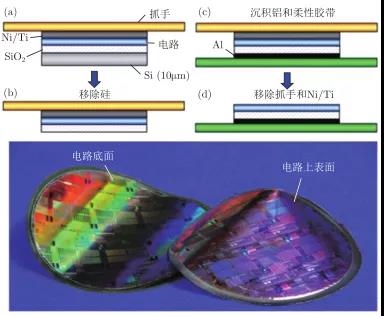

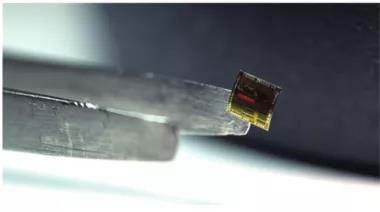

集成电路芯片是电路中的核心单元,是实现全柔性系统的关键性器件。近年来,基于 SOI 工艺和硅片减薄工艺制成的柔性集成电路芯片不断涌现,具有实现复杂功能的能力,相关工艺越发成熟。如 IBM 公司于 2013 年研发出的基于 6inSOI 工艺的柔性芯片,该芯片包含多达 10 级的环形振荡器。器件采用机械剥离的方式,在 SOI 上绑定应力层和操作层,利用背面硅的完全刻蚀实现将6nm 的硅和 30nm 的顶电极从硅片上剥离。采用相同的方式,IBM 公司将芯片的复杂程度进一步提高,实现了包含 100 级环形振荡器的柔性芯片。此外,IBM公司还展示了在锗衬底上用机械方法剥离 Ga(In)As 外延层的方法,为实现基于Ga(In)As 的柔性芯片奠定了基础。

柔性芯片

柔性微控制器

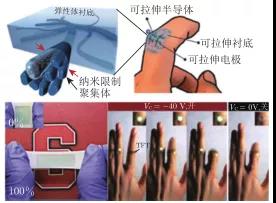

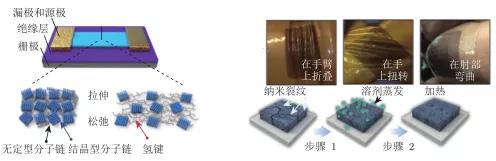

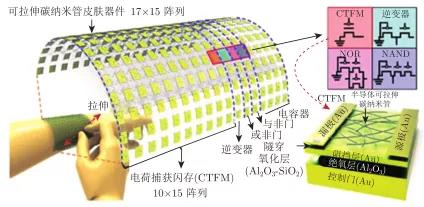

除了基于无机半导体材料的柔性电子器件外,有机晶体管正经历着一个快速发展的过程。美国先后成立了几个有机光电子研究中心 (譬如乔治亚理工学院(GIT) 的有机光电子研究中心),其主攻方向之一就是有机场效应分子材料和器件。德国成立了有机晶体管联盟,把高校、研究所和公司有机地组织起来,共同应对有机场效应晶体管的发展。各种以有机场效应晶体管应用为背景的公司也纷纷诞生,如美国麻省理工学院的电子纸公司、得克萨斯理工大学的射频商标公司,德国的聚合物集成电路公司,英国剑桥大学的 Plastic Logic (现为 FlexEnable) 公司等。荷兰飞利浦公司基于聚合物晶体管构筑了柔性电子纸显示器件。德国 Klauk教授领导的有机电子小组已经成功制备了低压低功耗互补有机反相器电路和环形振荡器电路。日本 Someya 课题组在 12.5µm 塑料基板上构筑了超柔性有机晶体管和电路,其弯折半径可以达到 100µm。欧洲微电子中心 (IMEC) 在有机电子材料、器件制备工艺及器件电路集成方面都有较为出色的研究。2008 年,他们和荷兰 TNO 组织合作成功研制了由 414 个并五苯有机薄膜晶体管 (OTFT) 构成的有机射频电子标签核心集成电路。2009 年,由 IMEC、PolyIC 和 PolymerVision 等公司和研究机构组成的 Holst Center 成功制备出了 128bit 的有机通信雷达收发机芯片。可拉伸有机半导体材料对于制备柔性可拉伸晶体管非常重要,2017 年,斯坦福大学鲍哲南课题组利用有机半导体材料在柔性衬底中形成的纳米聚集体结构成功得到了拉伸性能优异的有机半导体材料,拉伸率可达 100%,而且拉伸过程中电阻稳定.

可拉伸半导体材料

可拉伸可自愈半导体晶体管

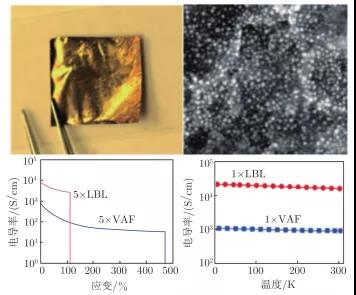

可拉伸电极LBL:逐层沉积方法;VAF:真空辅助絮凝方法

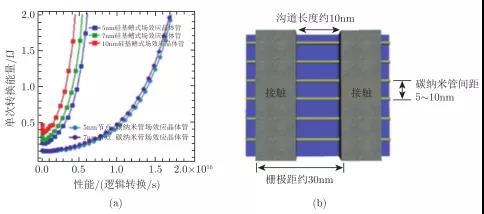

虽然以有机物半导体作为沟道材料构建的器件具有加工工艺简单、造价低,可以利用打印或者印刷的方式进行制备的优点,但是器件速度慢、功耗高、晶体管开关比低,不利于构建复杂度较高和高性能的柔性电子电路。随着后摩尔时代的到来,在为数不多的几种可能的替代材料中,碳基纳米材料因为具有高的本征迁移率、弹道输运特性、相同的电子和空穴的有效质量以及单原子层结构等,被认为是最有希望的。IBM 公司最新的理论计算研究成果如下图所示,其数据表明在相同的器件特征尺寸下,碳纳米管场效应晶体管器件比硅基鳍式场效应晶体管器件在性能上能提高 2 倍以上,而在功耗降低至原来的 50%以下,从而具有大概 5 倍能量延迟积的优势,这表明碳基纳米材料具备未来电子技术所需的高性能和低功耗的特性。

硅基鳍式场效应晶体管与碳纳米管场效应晶体管功耗相对性能的比较

碳纳米管原型计算机

传统的计算机系统将信息存储在存储单元中,并在中央处理单元中处理信息。这导致了在存储单元和计算单元之间巨大的能耗数据传输,限制着现有计算系统的计算速度和能源效率,这就是所谓的冯·诺依曼瓶颈。为了打破这一瓶颈,有必要寻找新材料、新设备和新架构,实现新的计算和存储的功能,新近的非易失存储器以及基于此的非易失逻辑器件的研究就属于相关的新原理器件的探索。随机性存储器的缺点之一就是掉电后所存储的数据会随之丢失,并且为了维护存储的信息,需要不断进行电平刷新,因此在实际工作中会耗费巨大能量;随着近几年存储器尺寸缩减技术的进步,单位芯片面积上的存储单元数量激增,更加突显能耗密度过负荷的问题。为此,非易失存储器应运而生。顾名思义,非易失存储器在断电后也能保持存储的信息,因此可以降低功耗;并且利用新兴材料与非易失机理 (铁电、相变、阻变等) 在工艺上可以改进存储单元,设计上简化为两端器件,从而提高存储密度。更为重要的是,非易失存储器由于器件的非易失性,具有为器件提供内在的逻辑存储器 (logic-in-memory) 的能力,或者称之为非易失逻辑器件的能力,极大地减少了内存和计算单元之间的通信,从而具有巨大的潜力突破所谓的冯·诺依曼瓶颈。而由于大数据、物联网和可穿戴设备的信息革命,对计算机系统低功耗的需求将比以往任何时候都要大。

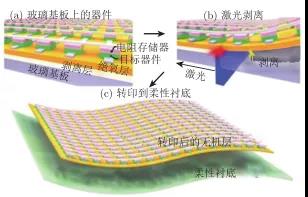

利用激光剥离方法制备的柔性 ReRAM 阵列

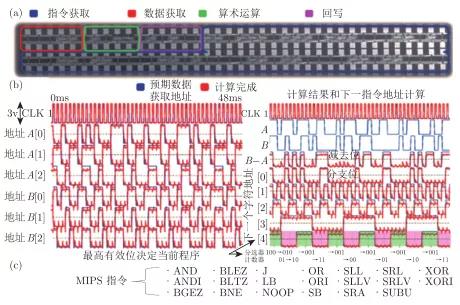

2013 年,美国斯坦福大学 Wong 研究小组在 Nature 杂志上报道利用 178 个碳纳米管晶体管构建出了原型计算机,如下图所示。在这个工作中,斯坦福大学的研究小组结合电路设计和器件加工方法,通过缺陷免疫设计,制备了碳纳米管的原型计算机。该原型计算机可以运行一个能够处理多任务的操作系统。作为演示,该小组展示了同时执行计数和整数排序的功能。并且,他们实现了商用 MIPS 指令集中 20 种不同的指令,表明了碳纳米管原型计算机的通用性。这个实验演示是迄今为止实现的最复杂的碳基电子系统,是一个相当大的进步,这个工作充分展示了碳基器件大规模集成和成为下一代高性能低功耗新兴技术的可能性。

基于碳纳米管的电子系统

对于一个柔性系统,其供能单元也应该是柔性的。系统能量的供给既可以来自于能量存储单元,如电池,也可以来自于能量收集单元,例如,利用光伏效应收集太阳能、利用压电效应收集机械能等,将工作环境中的某种能量形式转换为电能用于系统驱动。

多个研究组在柔性能源方面都取得了重要进展。例如,在柔性储能器件的研究中,美国斯坦福大学的 Cui 研究组通过层压工艺制备了新结构的高性能柔性锂离子纸张电池,如下图所示。该电池采用纸张作为衬底和隔离板 (separator),无支撑的碳管薄膜作为电流的集电板。电流集电板和锂离子电池通过层压工艺被集成到单片纸张上。纸张同时作为机械支撑的衬底和低阻抗的隔离板薄膜,而碳管薄膜则同时作为阴极和阳极的集电板,其方块电阻很小 (约 50Ω/sq.)、轻量 (约0.2mg/cm 2 ) 且非常柔韧。封装之后,这种可重复充电的锂离子电池,除了非常薄以外 (约 300µm),同时具备稳定的机械柔韧性,可弯曲至半径 6mm 以下,且存储的能量密度很高 (108mW·h/g), 可广泛应用于需要嵌入式功率器件的地方,如印刷 RFID 标签等。

(a) 层压工艺示意图;(b) 柔性锂离子纸张电池点亮一盏 LED;(c) 该锂离子纸张电池与聚合物纸张电池的对比

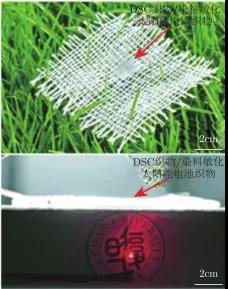

集成到一件织品当中的染料敏化太阳能电池织物;采用该织物可点亮一个发光二极管

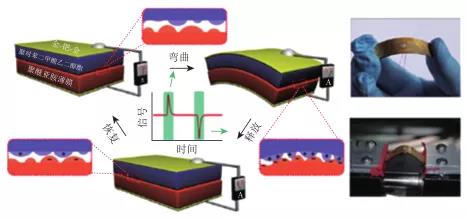

柔性摩擦发电机示意图

随着显示技术的发展和人们对其应用上的需求,柔性显示技术已经开始进入更深层次的研究,将沿着可弯防摔–可卷曲–可拉伸的技术路径进行研制,第一代柔性显示,如手机上边缘可弯的显示屏,弯曲半径一般在 7.5mm,厚度在 1400µm,已经可以实现大规模的量产并且在市场中广泛应用;目前,正处于第二代柔性显示技术的研发阶段,将屏幕达到可卷曲的技术状态,使其应用在智能手表、智能腕带和可卷曲的其他屏幕上,其弯曲半径要达到 5mm,厚度达到 200∼700µm;未来所追求的第三代柔性显示技术要实现柔性显示屏幕的可拉伸性,就要求显示屏幕的弯曲半径小于 1mm,总厚度控制在 150µm 左右,同时要将屏幕的耐弯折性、阻水性和抗氧化性作进一步的提升。

在我国,京东方、维信诺等 OLED 制造商,一直专注于显示领域,目前已经拥有一条 5.5 代和一条 6 代 LTPS/AMOLED 生产线,并且具备丰富的生产运营经验和雄厚的技术研发实力,已经在柔性显示技术上攻克了小尺寸显示器件的关键技术和使用材料,实现了小型卷曲型柔性显示器件的量产,未来将着眼于更大尺寸、薄型化、可拉伸等特性的柔性显示器件领域。

柔性电路概念起源于 20 世纪 70 年代的美国航天火箭技术,指的是以聚酯薄膜、聚酰亚胺和其他类型聚合物材料作为基材制成的具有高度可靠性、绝佳曲挠性的集成电路。通过在可弯曲或可延展的聚合物薄膜上嵌入电路设计,使大量精密元件堆嵌在窄小和有限空间中,从而形成可弯曲或可延展的电路系统。相较于传统 PCB 电路系统,柔性电路可随意弯曲、折叠,重量轻、体积小、散热性好、安装方便,冲破了传统互联技术对电路机械性能的限制。

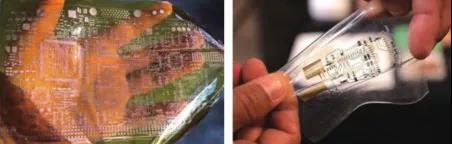

柔性电路是柔性电子器件的关键组成部分如下图所示,根据柔性电路板基板的不同,主要分为两种:柔性织物衬底柔性电路;高分子聚合物衬底柔性电路。在柔性印刷电子行业中,柔性打印技术是实现上述柔性电路设计制造较为成熟的一种。与人们熟知的 3D 打印技术一样,它本质上是一种增材制造技术,从而可以在任何材料表面沉积功能材料。这就使得在塑料、纸张、布料等大量低成本柔性材料表面制造电子器件与电路成为可能。

柔性电路:(a) 聚酰亚胺薄膜衬底;(b) 可延展聚合物衬底

基于柔性印刷技术,美国半导体公司和空军研究实验室进行合作,在微芯片上开创性地搭载了物联网的网络控制系统。这种智能的可穿戴设备成为有史以来能够生产出来的最为复杂的柔性集成电路之一。英国曼彻斯特大学研发出一种固态的柔性超级电容设备,采用丝网印刷技术和石墨烯氧化物导电油墨,直接将该设备打印在纺织品上。爱尔兰都柏林大学圣三一学院的科研人员最近利用二维纳米材料制成的油墨,首次制造出了印刷而成的晶体管。这种低成本、可量产的技术,可用于打印太阳能电池、LED 等电子设备,可应用于智能食品、药物标签、下一代纸币、电子护照等产品。在我国,基于本土知识产权的微电子柔性打印技术,目前已经可以实现各类逻辑门电路、薄膜晶体管、发光器件、各类传感器乃至微系统单片机等的快速打样设计。

声明:本文系本网站编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在本网站转载后30日内与本网站联系,我们将在第一时间妥善处理。本网站转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本网站仅供参考,并不构成任何投资及应用建议。本网站拥有对此声明的最终解释权。

北京聚创造网络科技有限公司 北京前端和北方决策总部 长沙后端和南方决策总部

ICP证京B2-20171386 京ICP备17032325号 京公网安备 11010802024499号