电子行业研究:电子化是能源革命底色,汽车是智能物联重要一环

汽车电子:智能汽车接力“电子+”创新趋势

新能源时代智能汽车接力“电子+”,汽车电子步入发展新征程

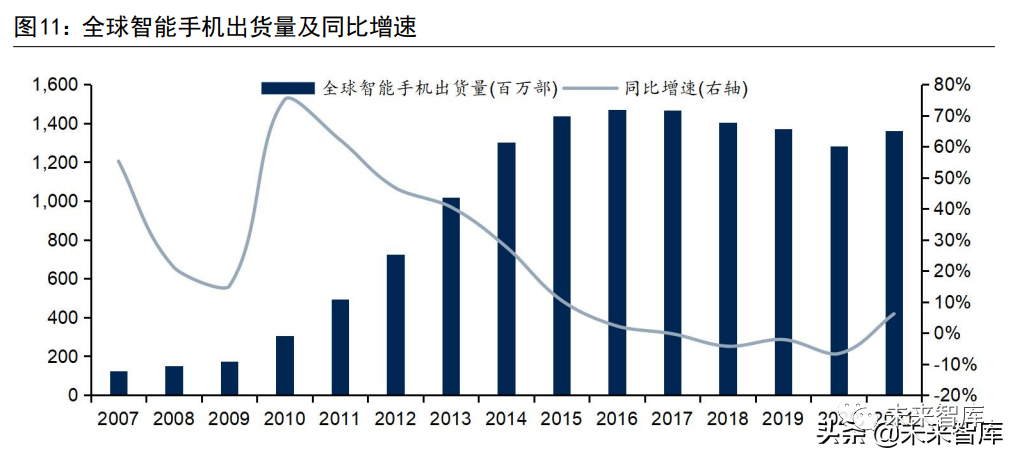

汽车电动化、智能化提速,智能汽车接力“电子+”创新趋势。我们所提出的“电子+”是指基于电子、通信技术的广泛应用,实现非电子产品电子化、简单电子产品智能化的过程,近几年快速兴起的 TWS 耳机、智能手表、智能家居、智能汽车等均是“电子+”趋势的具体体现。如果说 2007-2016 年是智能手机市场以及电子产业链发展的“黄金十年”,那么 2018-2021 年,伴随5G+AIoT 创新周期的启动,以 TWS 耳机、智能手表为标志的 3C 品牌生态日益丰富,“电子+”时代来临。2021年以来,虽然智能穿戴市场增速放缓,但新能源时代、电气化升级浪潮中汽车电动化、智能化进程提速,汽车电子业务的增长空间成为市场焦点,智能汽车有望接棒智能穿戴延续“电子+”创新趋势。2007-2016 年是智能手机市场以及电子产业链发展的“黄金十年”。根据IDC数据,全球智能手机出货量从 2007 年的 1.25 亿部增长至2016 年的14.69亿部,对应 CAGR 为 31.50%;伴随着智能手机对功能手机的替代,苹果、三星取代诺基亚成为全球智能手机行业龙头;华为、小米、OPPO、vivo 等国产品牌在本土供应链的支持下迅速崛起。

2018 年以来 TWS 耳机、智能手表等智能穿戴设备兴起,“电子+”时代来临。根据 Canalys 数据,全球 TWS 耳机出货量从 2018 年的5373 万部增长至2021年的2.93 亿部(18-21 CAGR: 76.0%);其中 2021 年苹果、三星、小米、JBL、Skullcandy分别以 29.39%、5.52%、4.83%、4.03%、3.99%的市场份额位居全球前五位。根据Canalys 数据,全球智能手表出货量从 2018 年的 4660 万部增长至2021 年的7800万部(18-21 CAGR: 18.7%);其中 2021 年苹果、三星、佳明、Fitbit、华为分别以 50.5%、15.94%、8.16%、7.30%、4.96%的市场份额位居前五位。

伴随着 TWS、智能手表等智能穿戴设备的兴起以及“电子+”时代的来临,立讯精密、歌尔股份等 3C 产业链龙头实现了从零组件到模组、再到整机智造的能力半径拓展,进入平台型发展阶段。在 2011-2014 年智能手机快速渗透的阶段,立讯精密营收从 2010 年的 10.11 亿元增长至 2014 年的72.96 亿元(CAGR: 63.9%);歌尔股份营收从 2010 年的 26.45 亿元增长至 2014 年的126.99 亿元(CAGR:48.0%)。在 2018-2021 年智能穿戴兴起的“电子+”时代,立讯精密营收从2018 年的358.50亿元增长至 2021 年的 1539.46 亿元(CAGR: 62.5%);歌尔股份营收从2018年的237.51 亿元增长至 2021 年的 782.21 亿元(CAGR: 48.8%)。

2021 年以来智能穿戴市场增速边际放缓,但汽车电动化、智能化进程提速,智能汽车有望接力“电子+”创新趋势。汽车仅作为代步工具已经不能满足需求,智能化有助于释放驾驶员的双手,网联化是自动驾驶的基础;从长期来看,汽车有望接力手机成为重要的移动终端。《智能网联汽车技术路线图2.0》明确将在2025年 L2 级和 L3 级新车要达到 50%,到 2030 年要超过70%。同时,2025 年,C-V2X终端的新车装配率将达到 50%,2030 年基本普及。其中智能网联乘用车在2025年左右实现 CA 级自动驾驶乘用车技术的规模化应用,HA 级自动驾驶乘用车技术开始进入市场;2030 年左右实现 HA 级自动驾驶乘用车技术的规模化应用,典型应用场景包括城郊道路、高速公路以及覆盖全国主要城市的城市道路;2035年以后 FA 级自动驾驶乘用车开始应用。

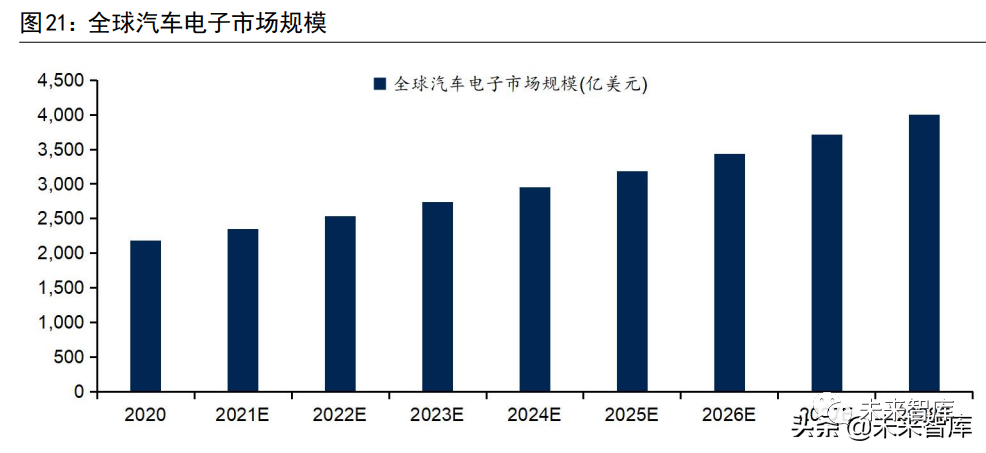

新能源车中汽车电子成本占比高于传统车型,新能源车渗透率快速提升是汽车电子市场增长的强劲动力。根据中汽协数据,我国乘用车销量自2017 年起有所下滑,但新能源车销量以 45.9%的年复合增长率从 2017 年77.70 万辆快速提升至2021年的 352.05 万辆,渗透率从 2017 年的 2.7%提升至2021 年的13.4%。根据中汽协预计,2022 年我国汽车销量将达 2750 万辆,同比增长5%,其中新能源汽车将达到 500 万辆,同比增长 42%,渗透率有望超过 18%。新能源车中汽车电子成本占比显著高于传统燃油汽车,根据盖世汽车数据,纯电动车型、混合动力车型汽车电子成本占比分别为 65%、47%,远高于中高档燃油车型、紧凑车型的28%、15%。

汽车半导体:聚焦“数据流、能量流”两条主线

在汽车电动化、智能化、网联化背景下,汽车产品价值链重塑:汽车以电能为轴,从运载工具向联网化智能移动终端升级,形成了硬件、软件和服务为核心的竞争要素,成为了电子产业链延伸布局的新蓝海。因此,新能源汽车成为了半导体行业未来的核心增量应用场景,其对应增量空间沿能量流和数据流两条主线展开:

能量流:为汽车运行的底层能量支撑,从外部充电设备、车载充电机OBC(输入为交流电流时使用)到(1)大三电(高压动力电池、电控及驱动电机)服务于驾驶域、(2)小三电(低压电池、中小微电控及电机)服务于车身域;以自上而下的方式及整车、系统、器件进行层层递进,在此过程中,实现电能转换的功率半导体及电能管理的配套芯片用量将显著增加。

数据流:为汽车运行提供顶层控制,从信息感知到处理应用实现辅助/智能驾驶,同时由计算控制到座舱域以视听触等五感进行信息交互(HUD、中控仪表、车灯、玻璃等);汽车电气结构从过去分布架构(Distributed)向域中心架构(Domain Centralized)演进。在此过程中,座舱域和辅助/自动驾驶域催生域控制器主芯片/计算平台算力需求、传感器系统芯片数量和性能需求明显提升。

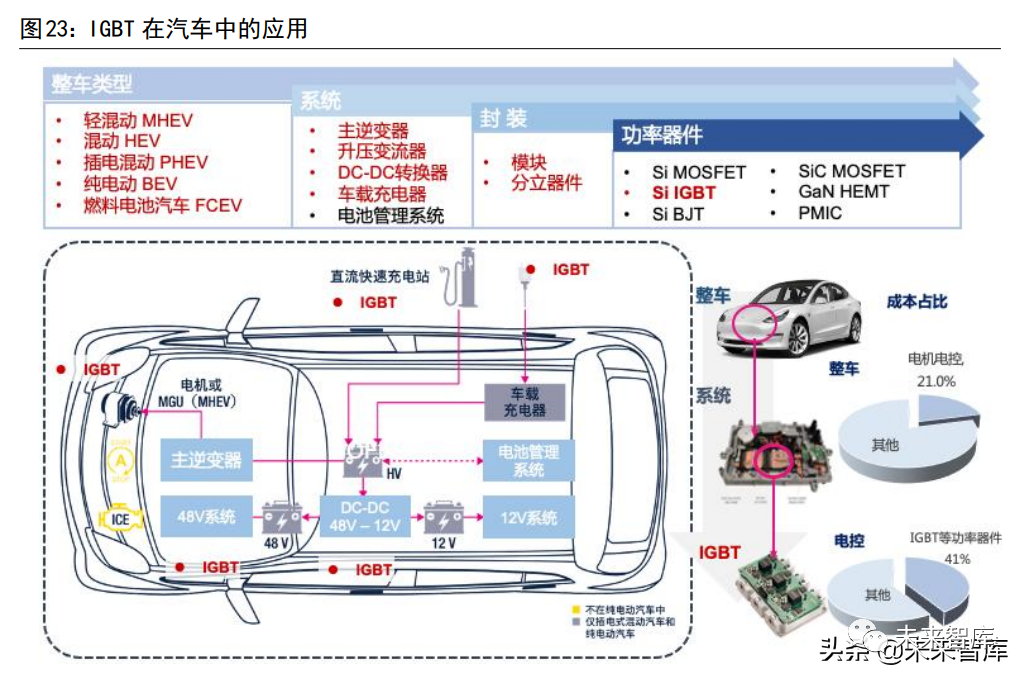

IGBT:开启汽车“能量流”的关键连接器

汽车电动化过程中,电能取代燃油成为汽车驱动的能量来源,汽车能量流发生变化。新能源汽车不再使用汽油发动机、油箱或变速器,“三电系统”即电池、电机、电控系统取而代之;同时,配套新增 DC-DC 模块、电机控制系统、电池管理系统、高压电路等系统以完成电能在汽车中的分配与管理。相应地,实现能量转换的核心器件——功率半导体含量大大增加。其中IGBT(Insulated GateBipolarTransistor)即绝缘栅双极型晶体管广泛应用于汽车的电动部分以完成电能转换,是电机电控的主要组成部分,与其他功率器件一起约占成本近41%。

IGBT 在高压、高速、大电流等方面相比其他硅基功率半导体器件具备明显优势。作为 MOSFET 和 BJT 组成的复合功率半导体器件,既具备了MOSFET 输入阻抗高、控制功率小、驱动电路简单、开关速度快的优势,也具备了BJT 通态电流大、通电压低、损耗小等优点,解决了 MOSFET 高压情况下电流不能太大的问题。以英飞凌为例,围绕电场分布、结温、短路能力等参数进行优化,英飞凌推出了7代IGBT产品且在 3/4/7 代实现了变革性的技术突破:IGBT3 通过背面注入了一个掺杂浓度略高于 N-衬底的 N 缓冲层,使得电场强度可迅速降低,整体电场呈梯形且漂移区厚度减小,实现了关断时拖尾电流及损耗(低导通压降)的降低。IGBT4通过薄晶圆及优化背面结构,进一步降低了开关损耗,提升了器件输出电流的能力。IGBT7 则是增加了多种形式沟槽,综合各沟槽形式的优点,使得性能显著提升。

IGBT 是绝大部分中压平台车型结合性能与成本考虑的最佳选择。目前,大部分汽车采用 400V 的电压平台,其对应的功率器件电压600V 以上,电流10A 以上或频率 1KHz 以上,在该电压范围内,IGBT 具备性能与成本的双重优势。根据Yole统计,SiC 器件价格需降至 Si 器件 2.5 倍左右才能使电动汽车成本打平,渗透率才会加速提升。以 650V 电压等级为例,碳化硅方案性能是硅方案的3 倍但成本是硅方案的 3.5 倍,不具竞争优势;当电压平台提升至800V,碳化硅才会基于成本与性能的优势进行快速渗透。因此,在碳化硅成本下降空间有限的情况下,IGBT仍将长期作为大部分中低端车型的最佳选择。

在新能源汽车加速渗透催化下,2025 年全球新能源汽车IGBT 市场空间将增至318.8 亿元以上。我们测算 21-25 年全球新能源汽车IGBT 市场将从99.9亿元增至 318.8 亿元,其中 IGBT 单管市场将从 19.1 亿元增至57.3 亿元,模块市场将从80.4 亿元增至 261.5 亿元;中国新能源汽车 IGBT 市场将从48 亿元增至156.7亿元,其中 IGBT 单管市场将从 9.2 亿元增至 24.3 亿元,模块市场将从38 亿元增至132.4 亿元。

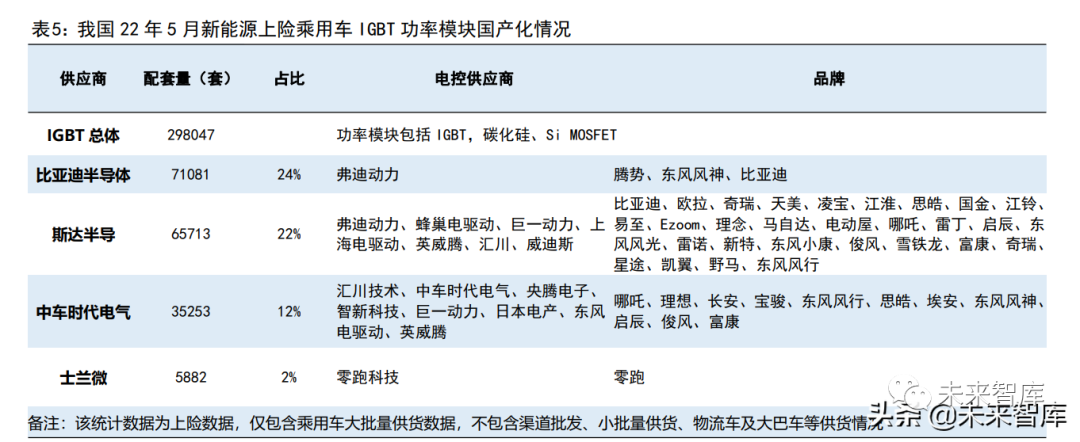

国产 IGBT 驶入快车道,比亚迪、时代电气、斯达半导及士兰微5 月IGBT模块供应合计近 60%。根据 NE 时代数据,22 年 5 月我国新能源乘用车IGBT 功率模块搭载量约 29.8 万套,其中比亚迪、时代电气、斯达半导及士兰微为已实现大批量供货的国产厂商:比亚迪半导体搭载约 7.1 套(占 24%),斯达半导搭载约6.6万套(占 22%),时代电气搭载约 3.5 万套(占 12%),士兰微搭载0.6 万套(占2%),国产化程度已大幅提升,随着各公司的产能提升,预计22 年下半年至23年将迎来新能源汽车 IGBT 国产替代的高峰期。

供货车型多样化,国产厂商向 A 级车以上乘用车市场加速渗透。根据5 月新能源上险乘用车功率模块配套数据,比亚迪半导体以 A 级车为主(占68%),车型包括比亚迪混动秦、宋系列以及东风风神、元 PLUS 的纯电动车;斯达半导以A级车及以下车型为主(占 79%),A 级车(占 36%)包括比亚迪宋、秦等多个系列纯电动车型及长安、东风等多个品牌,A0/A00 级车(占41%)包括欧拉、奇瑞、长安、哪吒等多家车企旗下产品;中车时代电气以 A0/A00 级车及C 级车为主,C级车(占33%)主要为理想汽车,A0/A00 级车(占 41%)主要包括哪吒、长安、比亚迪等;士兰微主要以零跑 A00 级车为主(占 2%),下半年将随产能释放将批量供应更多乘用车型。

碳化硅:按下汽车“能量流”的加速键

汽车电动化过程中,电能取代燃油成为汽车驱动的能量来源,汽车能量流发生变化。新能源汽车不再使用汽油发动机、油箱或变速器,“三电系统”即电池、电机、电控系统取而代之;同时,配套新增 DC-DC 模块、电机控制系统、电池管理系统、高压电路等系统以完成电能在汽车中的分配与管理。相应地,实现能量转换的核心器件——功率半导体含量大大增加。此外,随汽车含电量增加,其电气架构复杂程度及功率水平提升,加之对长续航、高驱动性能即电能高利用率低损耗的要求,具备热导率高、临界击穿场强高、电子饱和漂移速率高等特点的碳化硅(SiC)功率器件成为最佳选择之一。

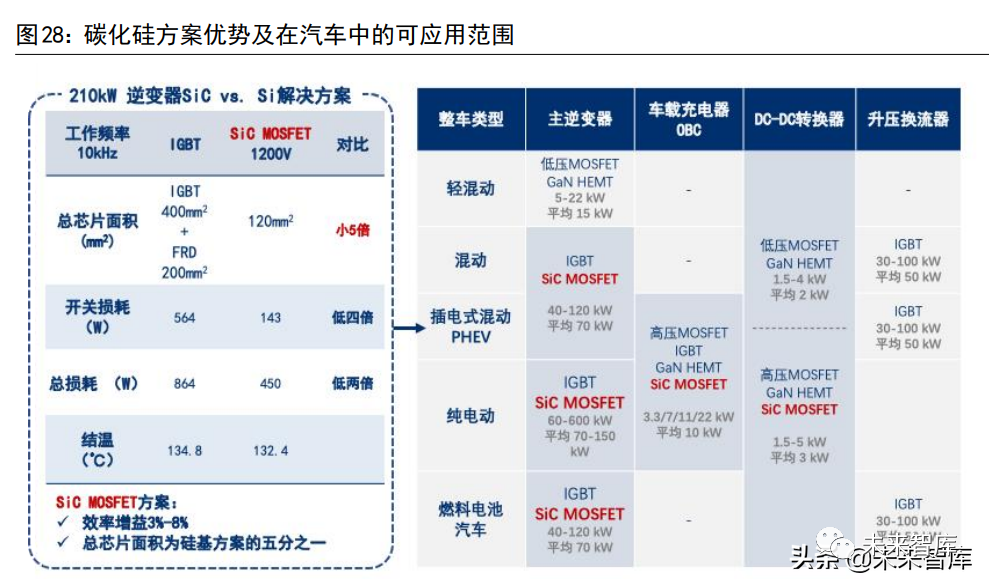

沿电能在汽车中流动的方向,碳化硅器件主要被应用于主逆变器、车载充电器(OBC)、DC-DC 转换器中。由于 SiC MOSFET 能够在650V-1600V 电压范围内工作,非常适合应用于汽车主逆变器、DC-DC 变换器和 OBC。由于整车动力来源中电能占比不同,碳化硅的渗透情况各不相同:(1)主逆变器作为汽车动力的来源,是全车功率最高的部分亦是碳化硅器件最具应用前景的部分,混动车型平均功率 70kW 左右,纯电动车型平均功率接近150kW,中长续航版本功率在此基础上将进一步提升,在上述车型中碳化硅均有应用需求;(2)车载充电器主要应用于插电式混动、纯电动这类可从电网获取电能的车型上,随充电速度及装置空间要求提升,在 11kW 以上的类型中碳化硅器件快速渗透;(3)DC-DC 转换器中包括不同功率类型,在高压转换部分可用到碳化硅器件。

SiC 器件方案总损耗为硅基方案的二分之一且总芯片面积为硅基方案的五分之一,优势明显。以意法半导体的主逆变器方案为例,对于同一个210kW 的逆变器,假设 10kHz 的工作频率和 800V 的总线,与硅器件解决方案相比,使用SiCMOSFET方案带来的效率增益近 3%-8%,开关损耗降至硅基方案的四分之一:从564W降至143W,考虑传导损耗后的总损耗降低两倍:从 864W 降至450W,而总芯片面积仅为硅基器件的五分之一:从 600mm 2(IGBT 加 FRD)降至120mm 2。

碳化硅功率器件早在 20 年前已推出,受制于成本及下游扩产意愿不足,碳化硅产业化推进缓慢。2018 年,特斯拉作为全球第一的造车新势力率先使用全碳化硅方案后,碳化硅器件才开始成为市场发展热点。由于我国在新能源汽车、光伏等碳化硅下游应用市场均有先发优势且市占率高,行业的内生增量空间驱动我国碳化硅产业加速发展。

根据 Yole 预测,SiC 器件市场将从 2021 年 10.9 亿美元增至2027 年63 亿美元以上,复合增速达 34%。其中,新能源汽车将从 2021 年6.85 亿增至2027年49.86亿美元,复合增速 38%,占整个市场 79%。相应地,充电设施市场将快速发展,增速高达 90%。除汽车外,能源(包括光伏、风电、储能等)市场将从2021年1.54亿美元增加至 2027 年 4.58 亿美元,轨道交通和工业等领域也将快速增加。

器件厂商与车企锁单,传统功率半导体厂商仍占主导地位。Wolfspeed、Rohm、Infineon、ST 等期间厂商一方面向上游延伸,确保供应链稳定;另一方面,与终端应用企业合作,锁定车规级应用:特斯拉采用意法半导体的SiC 功率器件;Wolfspeed 和 Infineon 分别与大众汽车合作,成为FAST 项目SiC 合作伙伴。目前,意法半导体作为特斯拉供应商市占率最高,英飞凌、Wolfspeed 增速较快,21 年上述三家公司碳化硅器件收入增速同比均超 50%。(报告来源:未来智库)

视觉系统芯片:视觉感知升级驱动 CIS 和 ISP 迎变局

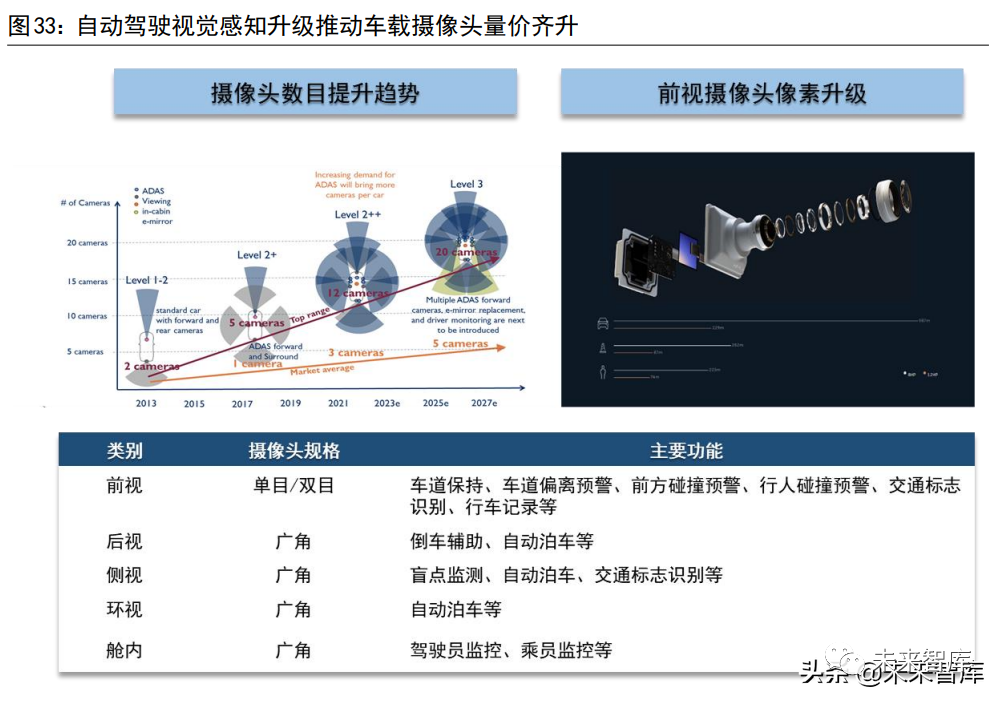

车载摄像头作为汽车视觉传感系统主要传感器,随自动驾驶级别提升而量价齐升。车载摄像头因布局位置不同分为前视、后视、环视、侧视和舱内不同种类,承担不同的驾驶辅助或者自动驾驶功能的视觉感应。根据Yole,L1-L2 级别汽车仅需前、后视总计两个摄像头,而 L2+级别将引入4 颗环视摄像头以及升级前视摄像头规格到 ADAS,而到 L3 级别,随着前视 ADAS 摄像头升级为多目摄像头、引入驾驶员监控、侧视等摄像头,摄像头总数量将达到20 个,为L1、L2级别10倍。同时,高像素、高性能前视 ADAS 摄像头的引入,在加强感知能力的同时亦增加了摄像头的成本及售价。

新势力、传统车企高阶自动驾驶方案共同推动汽车多摄渗透。一直以来,以特斯拉、蔚来、小鹏等为代表智能汽车新势力由于布局辅助驾驶及高阶自动驾驶方案较为激进,因此单车摄像头数量上显著高于传统汽车。以特斯拉Model3、蔚来ET7、理想 One、小鹏 P7、极狐阿尔法等量产车为例,搭载摄像头数量分别为8、11、5、14 和 14 颗。奔驰 L3 级别 Drive Pilot 方案将搭载共计7 颗摄像头,分别为前视双目摄像头、后摄像头、内部驾驶员监控摄像头及4 颗环视摄像头,总计需要8颗 CMOS 图像传感器。根据 Yole 预测,2025 年全球摄像头模组市场规模将从2020年的 35 亿美元增长至 81 亿美元。

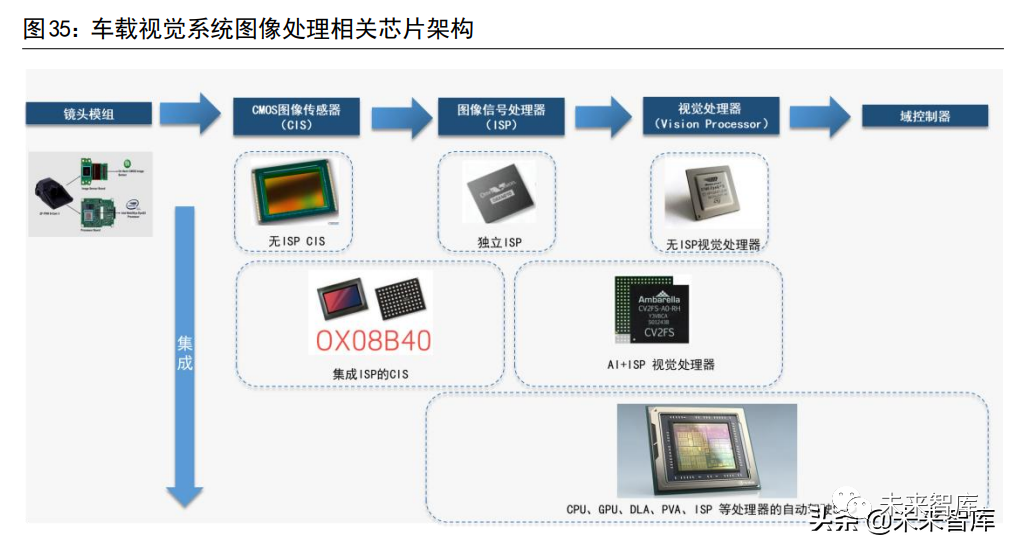

计算机视觉技术的不断演进,图像质量对相机识别、定位和重建等任务的影响已经成为新的感知能力门槛,ISP 参数配置是控制计算机视觉图像质量的关键因素。传统 CIS 都是输出 RAW 方案,CIS+ISP 是传统汽车级摄像头的主流配置,独立ISP供应商有德州仪器、索尼、安森美、豪威科技、富瀚微。随着自动驾驶视觉感知需求提升,汽车芯片公司将ISP 集成入CIS 或视觉处理器SoC 中。在 CIS 端,内置 ISP 的二合一车规级 CMOS 图像传感器具有延时低、扩展兼容性高及可配置能力强等特点,减小车载 SoC 中心运算负荷的同时加快处理速度,强化汽车图像处理效能正逐渐成为车载智能视觉系统前端图像处理方案的优选之一。在 SoC 端,由于基于域控制器的多感知数据融合趋势明确,ISP被集成到视觉处理器(SoC)中,意味着可以同时处理多个摄像头数据,实现成本下降。以英伟达 Orin 为例,内置 ISP 每秒可处理 64 亿像素,而特斯拉第一代FSD芯片,ISP 每秒仅能处理 10 亿像素。

ADAS 渗透率提升推动车载 CIS 量价齐升,2026 年市场规模有望超90 亿美元,安森美、豪威、索尼市占领先。根据 ICV Tank 数据,2021 年全球车载CIS市场规模为 38.1 亿美元,同比增长 4.3%,其中安森美、豪威、索尼分别以45%、29%和17%市占率占据全球车载 CIS 市场主导地位。根据 ICV Tank 预测,2026 年全球车载 CIS 市场规模将增长 138%至 90.7 亿美元,复合增速为18.9%,主因L2、L2+及以上自动驾驶汽车渗透率提升带来的摄像头数量提升及性能提高带来ASP提升。

本土新势力领跑全球车载摄像头升级,国内 CIS 厂商有望受益。以蔚来、小鹏等为代表本土智能汽车新势力由于布局辅助驾驶及高阶自动驾驶方案较为激进,并且为后期 OTA 升级到更高自动驾驶级别预留硬件冗余,单车摄像头配置数量高于本级 ADAS 摄像头的需求量。例如 L2 级别的蔚来 ET7、ET5、理想L9 分别搭载14、14、12 颗摄像头,远高于 L2 需求的 5 颗、全球平均单车摄像头数量(Yole数据,2020 年全球平均 2.3 颗/辆),也高于其早期车型。同时,配备多颗800万像素方案也由本土新势力率先于全球实现量产落地。本土新势力领跑全球,本土CIS设计公司韦尔(豪威)、格科微、思特威等有望受益。

中国大陆 CMOS 图像传感器产业链完善,有望紧抓车载CIS 发展机遇协同成长。芯片设计方面,根据 Counterpoint,韦尔股份、格科微、思特威为全球第三、第四和第八大 CIS 设计公司,皆进入汽车 CIS 领域;中芯国际、华虹集团旗下华力微和华虹宏力、晶合集成提供多种 CIS 制程晶圆代工;晶方科技为大陆最大CIS芯片封测企业。

座舱芯片:“一芯多屏”成为发展趋势,国内多家公司初入赛道

汽车座舱智能化通过提升车内交互体验感从而提高驾驶员的情境意识、信任、舒适性、更好的用户体验以及可用性和安全性。当前汽车基本已完成从按键交互跨越到了车载显示交互,而传统单一车载显示器将扩展到具有多个多模式界面的图形用户界面 (GUI) 显示器,如多种传感技术包括听觉、触觉/触觉、手势、可穿戴传感器、和 AR/VR /混合现实 (MR) 技术,以确保准确预测车内交互。此外,驾驶员或乘客监控对于交互至关重要。车载交互系统需要估计和推断驾成人员的动作、疲劳或困倦等状态、驾驶员的认知状态以及用户的情绪。根据 IHS 预测,2021 年全球智能座舱市场空间超过400 亿美元,2030 年市场规模将达到 681 亿美元;ICVTank 预测,中国的智能座舱市场将在2025 年达到1030亿人民币,自 2021 年起,年复合率将达 12.7%。

“一芯多屏”成为座舱域控制器系统发展趋势。传统的汽车设计中,仪表和娱乐系统为相互独立的两个系统,数字仪表屏、信息娱乐系统、HUD 等设备均由各自控制器单独控制显示界面输出,随着交互设备增加,一方面,控制器数量增加,提高整车成本,导致整车厂成本控制压力陡增;另一方面,座舱电子设备日益频繁的信息交互下,为实现多屏联动,控制器之间通信开销加大,通信延迟增加。随着车载芯片的算力得到大幅提升,在座舱从分布式向域控制演进的推动,依靠一颗 SoC 芯片运行多个操作系统、同时驱动多个显示屏融合交互(即“一芯多屏”)逐渐成为发展趋势。

消费电子芯片商切入智能座舱 SoC 赛道,高通智能座舱芯片渐成主流。恩智浦、德州仪器、意法、瑞萨等汽车芯片厂商为传统汽车数字仪表屏和中控屏主芯片供应商。随着汽车智能化提速,消费电子芯片厂商纷纷入局,其中高通凭借骁龙820A在核心出货量较大的传统该款车及大部分新能源车大规模出货成功晋升为主流玩家,相比于传统车规芯片厂商 CPU 算力介于 20-40KDMIPS 和GPU 低于500GFLOPS的 SoC,S8155P 因其大幅领先的算力成为目前“一芯多屏”主流配置继续夯实高通市场地位。三星、英伟达、联发科、华为海思亦纷纷入局。多家本土座舱芯片厂商处起步阶段,国内发展空间广阔。目前国内有多家入局座舱芯片包括聚焦汽车芯片的创业公司有芯驰科技、芯擎科技、杰发科技、地平线等,从消费电子芯片领域切入的华为海思、全志科技、晶晨、瑞芯微、紫光展锐等。相对于海外公司,本土厂商成立时间或切入赛道时间较短,出货量、营收规模较小,然而伴随着国内新能源汽车和汽车智能化快速发展,国内座舱芯片市场发展空间广阔。

汽车激光雷达:自动驾驶技术渗透带来广阔增长空间

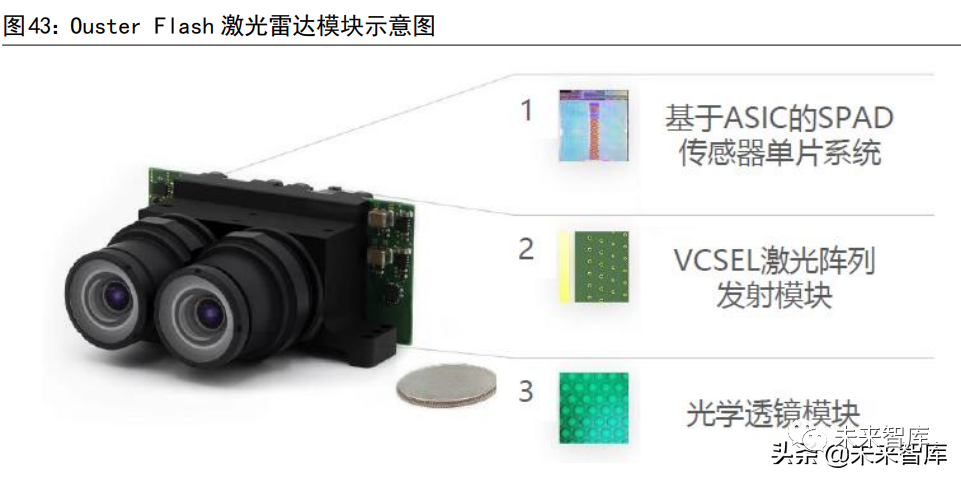

激光雷达是一种通过探测远距离目标的散射光特性来获取目标相关信息的光学遥感技术。激光雷达(LiDAR, Light Detection and Ranging),是激光探测及测距系统的统称,是一种通过位置、距离、角度等测量数据直接获取对象表面点三维坐标,实现信息提取和三维场景重建的观测技术。激光雷达通过激光器和探测器组成的收发阵列,结合光束扫描,可以对所处环境进行实时感知,获取周围物体的精确距离及轮廓信息,以实现避障功能;同时可结合预先采集的高精地图,通过激光雷达达到厘米量级定位精度,实现自主导航。

由于使用场景和搭载激光雷达的载体具有明显差异,因此对激光雷达的性能、价格、体积等维度提出了不同的需求。例如无人驾驶场景复杂度较高,因此对最远测距要求相对较高,但对外观集成度、价格敏感度、算法需求度要求较低;而高级辅助驾驶功能开启场景有限,场景复杂度居中,但是对于外观、价格、算法等要求较高,同时具有较高的车规化要求。随着车联网应用的不断推进,在未来使用场景上更加具有多样性,对无人驾驶、高级辅助驾驶、机器人领域的激光雷达都会有相应的进一步需求。

目前国外激光雷达厂商仍占据较大份额,国内厂商正迎头赶上。从技术路线选择上,以威力登、禾赛科技、速腾聚创等为代表的激光雷达厂商,选择从机械式起步,逐渐向固态过渡;以 Luminar、Innoviz、华为、大疆为代表的激光雷达厂商,则是直接对准半固态和固态方案进行研发。市场竞争格局方面,据Yole 统计,2021年全球车载激光雷达领域,法雷奥以 28%的份额市场占有率第一;速腾聚创、大疆、图达通、华为、禾赛科技等 5 家国内厂商合计市场份额约为26%,在全球范围内正不断开拓市场,提高市场份额占比。

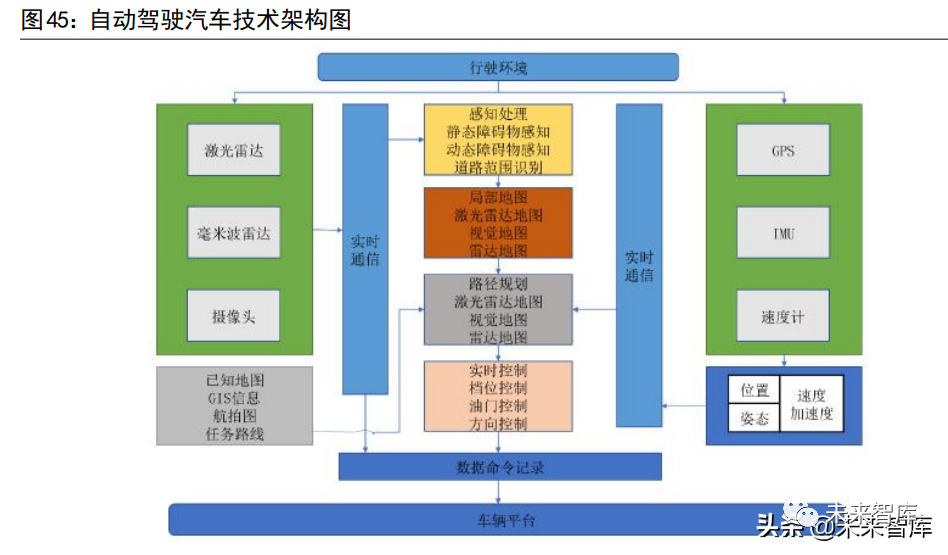

自动驾驶汽车是目前引领汽车智能化发展的重要方向,自动驾驶技术已经成为当今世界汽车产业的研究热点。自动驾驶汽车主要包括周围环境感知与定位,路径规划与行为决策,车辆控制与行为执行三大核心系统。其中,环境感知是自动驾驶车辆最基本、最复杂的技术之一,主要通过激光雷达、毫米波雷达、摄像头来获取周围环境信息,将收集到的数据传输到决策层,对可行驶区域、周围障碍物进行识别,包括其位置、类别、速度、方向、大小、行驶轨迹等。

汽车智能化程度与传感器数量成正比,激光雷达等传感器的应用助力汽车智能化程度提升。单一种类的传感器无法胜任 L4 及 L5 级完全自动驾驶的复杂情况与安全冗余,多传感器融合成为实现 L4/L5 级自动驾驶的核心驱动力和必然趋势,L5级无人驾驶车辆中激光雷达等关键传感器数目可达32 个。汽车智能化程度的提高及驾驶自动化等级的提升,带来激光雷达等传感器的强烈需求。

中国乘用车前视系统装配量和装配率呈现不断上升趋势,ADAS 包括激光雷达等产品前景广阔。2020 年,中国乘用车新车前视系统装配量为498.6 万辆,同比增长63.1%,前视系统装配量装配率为 26.5%,较 2019 年全年上升11.0pct。随着前视系统算力提高以及功能的不断增加,预计到 2025 年,中国乘用车前视系统装配量将达到 1,630.5 万辆,装配率将达到 65.0%。前视系统装配量和装配率的不断上升为 ADAS 包括激光雷达等产品提供了广阔的空间。

随着技术的进步和及智能驾驶需求的提升,各主机厂商逐步推进激光雷达部署方案,将其纳入到 ADAS 传感器方案中。其中国产新势力在激光雷达的部署上更为激进,将激光雷达作为新的科技卖点更为积极的探索其应用功能。同时国外品牌也开始逐渐将激光雷达部署到自家高端车型上。不同于早期奥迪搭载的近距离低分辨率激光雷达,目前车辆搭载的激光雷达根据厂商需求的不同已涵盖近程、远程等多种高分辨率激光雷达,未来随着激光雷达集成化的发展将进一步扩展激光雷达的车载应用前景。

激光雷达应用是目前汽车行业增长最快的领域之一,未来随着自动驾驶技术的进一步普及,激光雷达需求将会进一步扩大。从整体出货量看,根据Yole 统计及预测,全球激光雷达出货量在 2020 年约 34 万个,2025 年将达到470 万个,2030年将达到 2390 万个,2032 年将达到 3400 万个。从细分市场看,对于ADAS领域,全球激光雷达出货量将由 2020 年的 20 万个增长至2025 年的340 万个,CAGR达76.2%;预计到 2032 年将达到 2660 万个;销售额将由2020 年的约0.95亿美元,预计增长至 2032 年的超过 96 亿美元。对于无人驾驶领域,全球激光雷达出货量将由 2020 年的 14 万个增长至 2025 年的 130 万个,CAGR 达56.2%;预计到2032年将达到 740 万个;销售额将由 2020 年的约 12 亿美元,预计增长至2032年的超过 82 亿美元。(报告来源:未来智库)

汽车 PCB:汽车电动化和智能化加速带动汽车PCB量价齐升

动力控制系统贡献汽车 PCB 最大增量。新能源汽车由于其动力系统的差异,对PCB的需求量更大。相较于传统汽车,新能源汽车不再使用汽油发动机、油箱或变速器,“三电系统”即电池、电机、电控系统取而代之。电子电气架构改变带来的硬件价值提升将明显高于纯车载信息娱乐系统和互联互通系统,其中电控系统的MCU、VCU、BMS 形成 PCB 主要增量。

根据智研咨询估算,新能源汽车整车 PCB 用量约 5-8 平米,单车PCB 成本可达4800元,电动化对单车 PCB 价值提升超过 2000 元。新能源汽车中VCU 整车控制电路PCB 单车用量约 0.03 平米,MCU 电机控制器用量 0.15 平米。而BMS 作为电池单元的核心组件,架构更加复杂,由主控(BCU)和从控(BMU)组成,主控电路PCB单车用量约为 0.24 平米,单体管理单元则在 1-3 平米。不同控制单元所用 PCB 板工艺要求不同,价格也存在较大差异。VCU 和MCU一般为普通板,价格约 1000 元/平米。而 BMS 主控板单价最高可达20000 元/平米,从控板价格则在 1500-2000 元/平米左右。

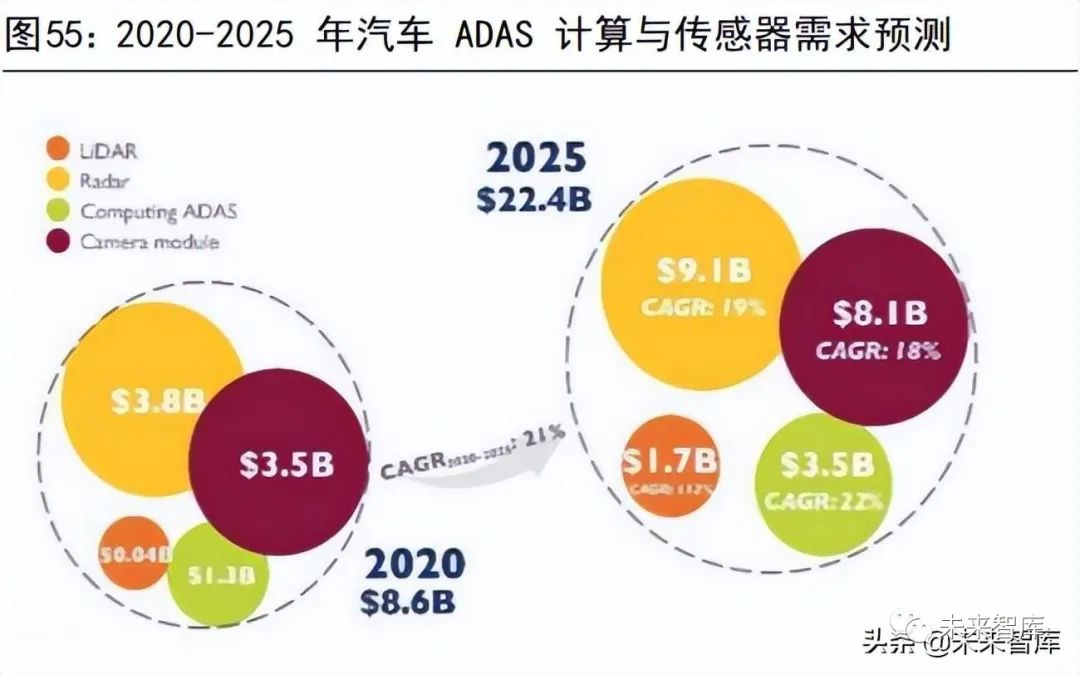

随着自动驾驶级别提升,ADAS 的传感器用量将快速提升,推动车载PCB 需求。在ADAS 中,摄像头(camera)、雷达(RADAR)、激光雷达(LiDAR)等传感器作为自动驾驶感知层的主要硬件实现信息传输。L2+~L5 高阶自动驾驶需要至少5个雷达,6-8 个摄像头(包括前视、环视、后视、侧视和内置摄像头)。根据Yolé数据,2020 年,用于汽车 ADAS 的雷达、摄像头、激光雷达和运算型ADAS 全球市场达 86 亿美元,预计未来五年将以 22%的 CAGR 增长,在2025 年达到224亿美元,其中雷达及摄像头市场占比最大,将增至 91 亿美元和81 亿美元。

通常一个毫米波雷达需要 2 块 PCB 板,电源 PCB 和毫米波雷达PCB。毫米波雷达传感器高频 PCB 设计有多种方案,但都需要使用超低损耗的PCB 材料,从而降低电路损耗,增大天线的辐射。PCB 材料是雷达传感器设计的关键器件。选择合适的 PCB 材料可确保毫米波雷达传感器具有较高的稳定性和性能一致性。随着新能源车渗透率提升,以及高等级自动驾驶落地,单车PCB 将迎来量价齐升。根据佐思汽车研究测算,2020 年受新冠疫情影响,全球汽车销量大幅下滑,导致汽车 PCB 行业整体规模大幅缩水至 62.61 亿美元。但随着疫情影响减弱,ADAS升级及新能源汽车渗透率提升推动下,到 2026 年全球新能源汽车PCB 市场规模有望达到 120 亿美元。

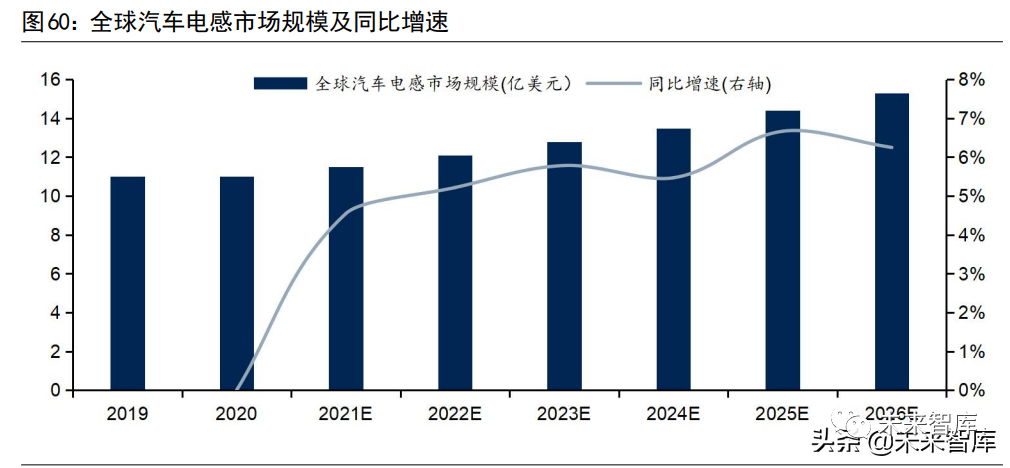

汽车被动元件:新能源汽车成为被动元件市场增长的主要动能

被动元器件具备“大米”属性,是电子产业中的基础产品。被动元器件的应用领域较广泛,小到智能手机、汽车,大到飞机、高铁的电子设备,都需要使用大量被动元器件,因此被动元器件是电子产业中的基础产品。此外,被动元器件具备“大米”属性,指的是被动元器件对接产业数量较广泛,价廉但必需,产品特性类似于大米等粮食作物。汽车朝着电动化、智能化方向发展的过程中,对于电容、电感、电阻等被动元器件的需求量也大幅增加,其中:MLCC:随着电动车市场增长以及智慧辅助驾驶系统的规格提升,MLCC 用量倍增,其中,以传统燃油车 MLCC 用量为比较基准,电动车是燃油车的2.2 倍、电动智能为 2.7 倍、电动自驾车则高达 3.3 倍。根据 TrendForce,全球车用MLCC需求将从 2021 年的 4490 亿颗攀升至 2022 年的 5620 亿颗,同比增长25%,主要得益于汽车电子化程度持续攀升。全球对于碳中和政策的要求以及特斯拉热销掀起了电动汽车的热潮,汽车电动化、智能化也将成为推升 MLCC 产业未来成长的主要动能。

薄膜电容:在新能源汽车中主要应用于新能源车逆变器、车载充电器、配套充电桩三个领域。一般情况下,每辆新能源车电驱部分,用1 只定制薄膜电容器,四驱的电动汽车还会使用 1 只辅驱用定制薄膜电容器,平均单价200-350 元/只。假设每辆车平均定制薄膜电容价格 300 元,根据 EV Volumes 数据,全球2021年新能源汽车销量 675 万辆,同比增长 108%。基于典型新能源乘用车企的市场预测,2022 年全球新能源汽车预计增长 34%,达 1220 万辆;2023 年增长28%,达1580万辆,并在未来五年保持 20%的 CAGR。则对应 2022 年全球新能源汽车薄膜电容市场规模预计为 36.6 亿元。根据中国汽车工业协会数据,2022 年国内预计生产500万辆以上新能源汽车,则国内车载定制薄膜电容市场规模预计超15 亿元。

消费电子:关注苹果、折叠屏、VR/AR产业链

全球智能手机出货量承压,苹果、传音稳健,荣耀快速复苏

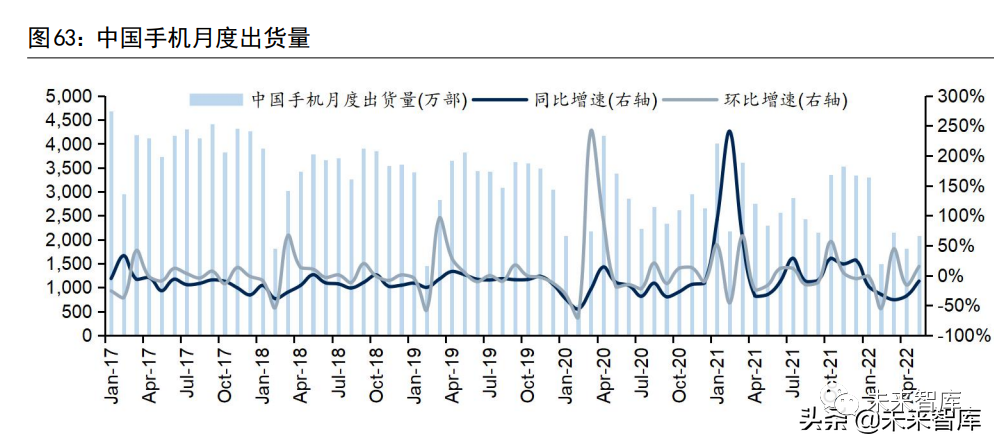

2022 年 1-5 月全球智能手机出货量 5.03 亿部,同比下降9.25%。根据StrategyAnalytics 数据,2022 年 5 月全球智能手机出货量9570 万部,同比下降0.83%,环比增长 2.35%;1-5 月全球智能手机出货量 5.03 亿部,同比下降9.25%。在全球经济疲软、俄乌冲突、中国大陆部分地区疫情管控等因素的冲击下,全球智能手机出货量仍承受一定压力。全球智能手机市场分品牌来看,2022 年 1-5 月三星智能手机出货量1.2 亿部(YoY:2.7%),市场份额 23.9%位居全球第一;苹果出货量8480 万部(YoY: -3.3%),市场份额 16.9%位居全球第二;小米、OPPO、vivo 出货量分别同比下滑20.5%、27.8%、28.5%至 6370、4280、4120 万部,市场份额分别为12.7%、8.5%、8.2%,位居全球第三至五位;此外,传音出货量 2960 万部(YoY: 0.3%),荣耀出货量2230万部(YoY: 134.7%),华为出货量 1020 万部(YoY: -30.6%)。

1-5 月国内手机出货量同比下降 27.1%,苹果等海外品牌出货相对稳健。根据中国信通院,5 月国内市场手机出货量 2080.5 万部,同比下降9.4%,同比降幅较4月(-34.2%)有所收窄。1-5 月国内市场手机出货量1.08 亿部,同比下降27.1%;其中国产品牌出货量同比下降 30.6%,海外品牌出货量同比增下降1.2%。1-5月国内手机出货量承压,但以苹果为代表的海外品牌出货量表现相对稳健。

折叠屏手机成为消费电子的趋势性创新方向

2018 年以来国内外主要手机厂商陆续切入折叠屏手机市场,三星、华为、小米、OPPO、荣耀、vivo 等品牌已推出各自新款的折叠屏手机。柔宇科技于2018年10月推出全球首款折叠屏手机 FlexPai,并于 2020 年10 月推出FlexPai2 迭代机型。三星自 2019 年推出旗下首款折叠屏手机以来,已形成每年迭代Fold 系列(外折)、Flip 系列(翻盖)的双折叠旗舰的战略。华为同样于2019 年起推出折叠屏手机,截至 2022 年 5 月已推出三款外折机型(Mate X、Mate Xs、Mate Xs 2),一款内折机型(Mate X2)以及一款翻盖机型(P50 Pocket)。此外,2019-2022年摩托罗拉、小米、OPPO、荣耀、vivo 等手机品牌也先后推出了旗下首款折叠屏手机。

声明:本文系本网站编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在本网站转载后30日内与本网站联系,我们将在第一时间妥善处理。本网站转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本网站仅供参考,并不构成任何投资及应用建议。本网站拥有对此声明的最终解释权。

北京聚创造网络科技有限公司 北京前端和北方决策总部 长沙后端和南方决策总部

ICP证京B2-20171386 京ICP备17032325号 京公网安备 11010802024499号