手机和平板的集合体,折叠屏手机拓展用户大屏应用需求

折叠屏手机作为智能手机和平板电脑的集合体,将进一步拓展APP 大屏显示的使用场景,刺激用户换机需求。折叠屏手机具有大屏显示、应用分屏、自由悬停、跨屏协同等功能,可以更好满足用户便捷移动办公等商务场景的需求。此外,在日常场景下,大屏游戏、大屏观影等优势也能给用户提供更良好的使用体验。

中小尺寸平板电脑用户是折叠屏手机的潜力市场。根据IDC 数据,2020 年全球平板电脑出货量 1.64 亿部,其中 9 英寸以下占比 31.1%;2020 年苹果平板电脑出货量 5332 万部,其中 iPad mini 占比 6.66%。我们认为折叠屏手机作为智能手机和平板电脑的功能集合体,对于中小尺寸平板电脑渗透的产业发展趋势明确。

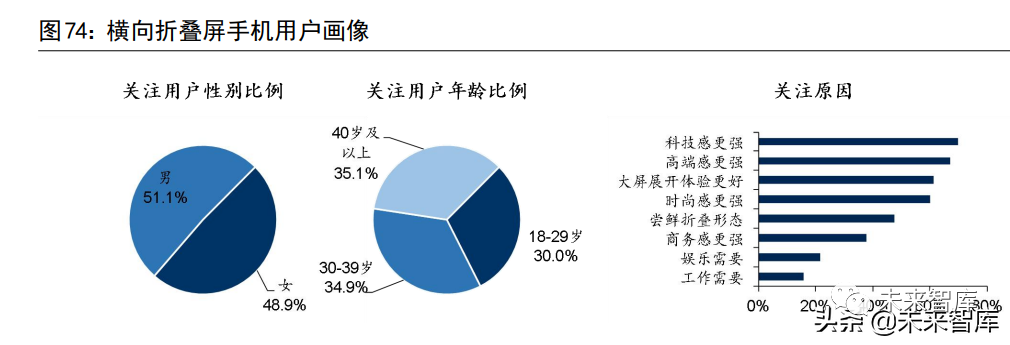

此外,折叠屏手机的科技感、体验感备受用户关注。根据艾瑞咨询数据,横向折叠手机在感官上给予用户较强烈的冲击,因此科技感及高端感是潜在购机人群关注的主要因素,同时潜在购机用户也较关注大屏展开使用体验、硬件配置、品牌口碑及外形设计;与横向折叠手机不同,纵向折叠手机的便携性成为吸引潜在购机人群的首要因素,潜在购机人群虽然同样强调科技感、时尚感、高端感。

折叠屏手机是安卓阵营推动品牌高端化的差异化竞争抓手

在华为手机芯片供应受制于中美贸易摩擦的背景下,苹果的高端机市场份额逐步提升。一方面,全球高端手机出货量占比逐步提升,根据IDC 数据,全球1000美元以上智能手机出货量占比持续提升,从 2015 年的0.3%提升至2021 年的9.0%;另一方面,2020 年 9 月起在华为手机芯片供应受制于中美贸易摩擦的背景下,苹果在高端手机市场的份额在逐步提升,根据 IDC 数据,在全球1000 美元以上智能手机市场中,苹果的出货量占比从 3Q20 的 50.8%提升至3Q21 的87.1%。

折叠屏手机逐步成为旗舰手机的主流选择,成为安卓阵营推升产品定价区间、推动品牌高端化进程的重要差异化竞争抓手。根据 IDC 数据,3Q19 至2Q21全球折叠屏手机平均出货单价在 1500 美元以上,3Q21、4Q21 在定价相对较低的三星Galaxy Z Flip 3 畅销的带动下,全球折叠屏手机平均出货单价下降至1335、1338美元,可见折叠屏手机主要面向 1000 美元以上售价的市场,定价远高于三星、小米、OPPO、vivo、荣耀等头部安卓品牌约 200-300 美元的智能手机平均出货单价。我们认为,在安卓阵营竞争日趋激烈、苹果在高端机市场份额持续提升的背景下,折叠屏手机将成为安卓品牌借助跟苹果的创新时间差强化高端机的市场竞争力,进一步推升产品定价区间、推动品牌高端化进程的差异化竞争抓手,因此从供给层面,安卓品牌具备较强的意愿去推动折叠屏市场的快速增长。

2021 年全球折叠屏手机出货量同比增长 254%,未来有望延续高增长

2026 年全球折叠屏手机出货量有望达到 5468 万部。根据DSCC 数据,2020年全球折叠屏手机出货量 225 万部,同比增长 980%;2021 年全球折叠屏手机出货量798 万部,同比增长 254%。DSCC 预计 2022 年全球折叠屏手机出货量将同比增长123%至 1777 万部,预计 2026 年全球折叠屏手机出货量将达到5468 万部(21-26年 CAGR 为 47%)。单季度来看,根据 DSCC 数据,4Q21 全球折叠屏手机出货量424.51万部,环比增长 64.51%,同比增长 519.57%,再创单季度的历史新高。

2021 年全球折叠屏手机出货以翻盖和内折形态为主。根据DSCC 数据,在2021年全球出货的 798 万部折叠屏手机中,翻盖占比 56.2%,内折占比42.9%,外折占比0.9%;在 4Q21 全球出货的 425 万部折叠屏手机中,翻盖占比59.6%,内折占比39.9%,外折占比 0.4%。在三星 Galaxy Z Flip 3 畅销的带动下,翻盖折叠手机的出货量及出货量占比实现快速提升。三星在全球折叠屏手机市场占据主导地位。根据 DSCC 数据,在2021 年全球出货的 798 万部折叠屏手机中,三星以 87.3%的市场份额位居首位,华为、小米、柔宇、OPPO 分别以 9.3%、2.4%、0.9%、0.2%的市场份额位居二至五位。在4Q21全球出货的 425 万部折叠屏手机中,三星以 95.6%的市场份额位居首位,华为、柔宇、OPPO 分别以 3.6%、0.4%、0.3%的市场份额位居二至四位。

乘“元宇宙”东风,VR/AR 产业链迎快速发展机遇

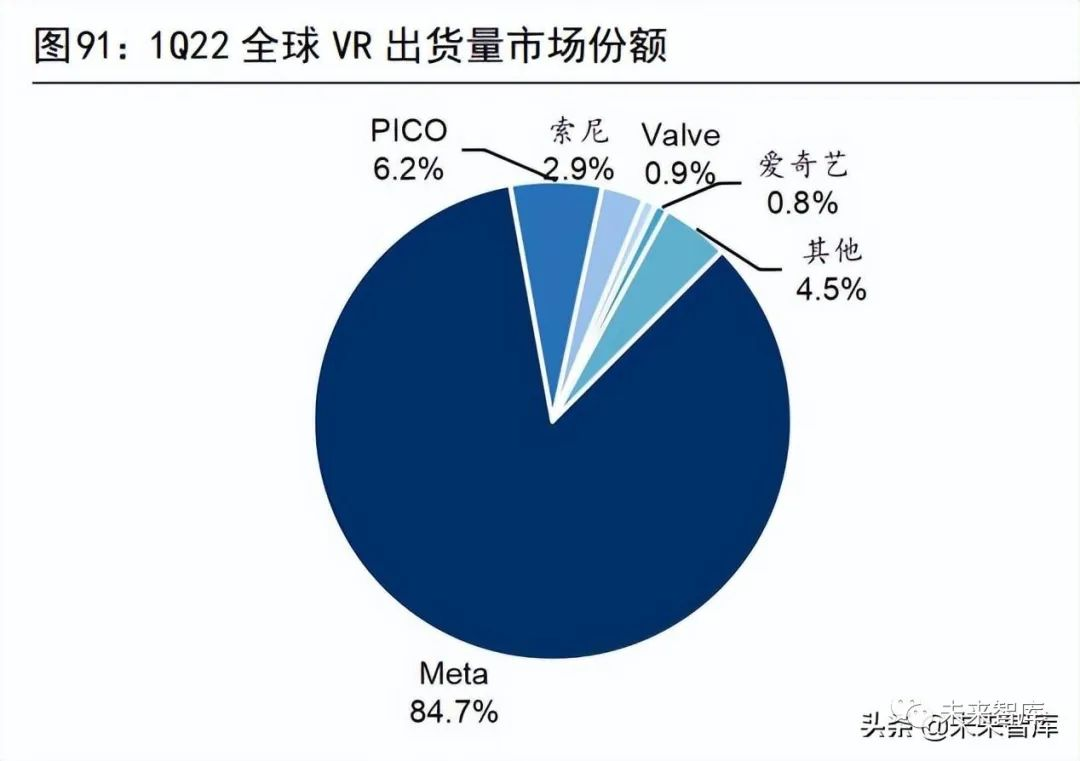

在 VR/AR 相关硬件产品不断迭代、游戏视频等内容资源不断丰富、疫情催化“宅经济”消费需求的供需双向影响下,VR/AR 产业链在经历了2018-2019 年的低谷之后重回市场关注热点。根据 Wellsenn XR 数据,2021 年全球VR 出货量达到1029万部,同比增长 72.4%,预计 2022 年全球 VR 出货量将同比增长55.5%至1600万部,其中预计 Meta 出货 1250 万部、PICO 出货 180 万部、爱奇艺VR 出货15万部。分季度来看,1Q22 全球 VR 出货量 275 万部,同比增长24.4%,销量担当MetaQuest2出货量同比增长 25%,国内 PICO、爱奇艺 VR 等销量同比大幅增长对冲了处于产品生命周期末期的索尼 PS VR 以及 Valve Index 的销量下滑。

分地区来看,1Q22 海外 VR 出货量 251 万部,占比 91.3%,国内VR 出货量24万部,占比 8.7%;分品牌来看,1Q22 Meta 出货量 233 万台,Pico 出货量17 万台,索尼 PS VR 出货量 8 万台,爱奇艺出货量 2.3 万台;1Q22 Meta Quest 2 仍维持较高出货量,Pico 成为最大亮点。自 2021 年字节跳动收购Pico 后,经历了半年的整合,2022 年全面发力,通过线上电商平台的大规模推广和流量扶持,以及线下旗舰店和专柜的快速铺开,Pico Neo 3 实现了销量快速增长,1Q22 累计出货量达15 万台,全年销售目标上调至 180 万台。

应用层面,2022 年 5 月 Steam 平台月活 VR 头显用户总占比3.24%,环比提升1.35pct。根据 Valve 数据,5 月 Steam 平台月活 VR 头显用户总占比为3.24%,环比提升 1.35pct,实现大幅提升。在市场占有率方面,5 月Meta 旗下Oculus品牌的份额为 66.39%(MoM: -0.23pct, YoY: +6.62pct),其中Oculus Quest2份额47.99%(MoM: +0.02pct, YoY: +18.66pct);Valve 品牌的份额为15.79%(MoM:+0.44pct, YoY: -0.70pct),其中 Valve Index HMD 份额15.79%;HTC 品牌的份额为 10.62%(MoM: +0.05pct, YoY: -4.52pct);国内品牌Pico 的份额为0.67%。

VR 显示:未来短期看好 Mini LED 背光,中长期看好硅基OLED

VR 的屏幕素质是影响用户体验的重要变量,2016 年以来主流VR 的面板选择从AMOLED 逐步切换至 Fast LCD。2016 年 VR 行业迎来第一次发展高峰,2016-2018年发布的 VR 产品(如 HTC Vive、PSVR、Oculus Quest 1 等)大多采用OLED屏幕;2018 年以来,随着 LCD 的响应速度提升,Fast LCD 逐步成为VR 厂商的主流选择,Oculus、Pico、HTC、Value 等厂商逐步在其迭代的入门级VR 机型中选择LCD屏幕,其中包括 Oculus Quest 2、PICO Neo 3 等“爆款”机型。Fast LCD具有标准 RGB、像素密度高、亮度高、功耗低、不闪屏、护眼等优势,同时技术更加成熟、成本优势明显,因此成为 2018 年以来的主流选择。

此外,VR 屏幕分辨率不断提升。由于显示屏距离瞳孔过近,所以需要特制的透镜修正光源角度,以便用户可以正常观看显示屏,此时如果显示屏的分辨率较低,可能会有“纱窗效应”出现。老一代(2016 年)的VR 产品显示分辨率大多为单眼1080P,2021年发布的VR设备大多具备单眼2K的分辨率,并且能够做到75-90Hz的刷新率,同时单眼 4K、6K 的产品在逐步亮相。Fast LCD 的下一个演变是使用 Mini LED 背光来提高对比度。Mini LED 背光在保留 LCD 优点的同时,还融入了 OLED 的部分特点,具有节能、轻薄化、广色域、高对比度、精细动态分区等优点,成为短期 Fast LCD 的升级演变趋势。目前一些高端 VR 头显已经在利用 Mini LED,2021 年 10 月 Varjo 推出VR 头显产品VarjoAero,售价 1990 美元,搭载两个 Mini LED 背光 LCD 屏幕;Pimax 发布Reality 12KQLED,使用双 5620×2720 的 200Hz HDR 液晶面板,搭载 Mini LED 背光模组和量子点层,达成了组合的 12K 分辨率。

硅基 OLED 成为中长期 VR 头显屏幕的较优选择。由于Fast LCD 需要在功耗及高分辨率之间做取舍,较难将 VR 头显做的更轻薄,而普通OLED 的像素密度较低,容易造成用户眩晕或模糊,因此各品牌密切关注 Micro OLED 的进展。MicroOLED通常指具有非常高像素密度(超过 2000 PPI)的小型OLED 显示器,目前制造此类显示器的唯一方法是使用硅基 OLED 技术。硅基 OLED 面临的主要挑战是提高亮度和降低成本,DSCC 预计 2025 年硅基 OLED 将成 VR/AR 显示主导技术。

VR 光学元件:从菲涅尔透镜升级为 Pancake 折叠光路

VR 最重要的配置之一是透镜模组,透镜能修正晶状体的光源角度,人眼重新读取后,能达到增大视角、放大画面、增强立体感的作用,从而让人感觉身临其境。目前 VR 主要采用菲涅尔透镜以及 Pancake 短焦光学方案,两种方式各有优劣。菲涅尔透镜是普通凸透镜连续的曲面被截为一段一段曲率不变的不连续曲面,从正面看像一圈圈的螺纹。菲涅尔透镜的优点:成像更加清晰,可获得更大视场角,基本大于 100°,量产难度低,成本低;菲涅尔透镜的缺点:搭载菲涅尔透镜的设备体积更大,且容易产生畸变,增多螺纹可以看到更清晰的图像但是会影响曲率和光线聚焦,减少的螺纹则会影响清晰度,易出现杂散光、眩光。目前大多数VR 设备采用了菲涅尔透镜,视场角较大,但也较笨重,包括PICO、HTC、MetaQuest、大朋 VR、NOLO

Pancake 方案采用多镜片折叠光路设计,可以细分为两片式和多片式折返方案。基于 Pancake 技术方案的 VR 眼镜,图像源进入半反半透功能的镜片之后,光线在镜片、相位延迟片以及反射式偏振片之间多次折返,最终从反射式偏振片射出。Pancake 优点:图像性能出色,畸变小;通过折叠光路,能大幅度缩小产品的体积,实现产品减重;支持屈光度调节。Pancake 缺点:FOV 较小,大多数为70-80°;光损高,每折叠一层损失 50%,所以对屏幕亮度要求较高,同时需要通过镀膜等其他工艺减少光损,加工难度较高。Pancake 方案能缩小产品体积,在VR设备追求轻量化、便携化的趋势下,Pancake 有望成为未来VR 设备光学方案的首选。(报告来源:未来智库)

半导体:硅含量提升与国产化共振

从中长期来看,国内半导体企业进入天时、地利、人和的黄金成长期,同时受益于“电子+”带来的半导体需求量提升以及当期国际形势下的国产替代大趋势,依然是未来几年电子行业成长性最突出的板块。截至2022 年6 月24 日半导体行业整体 TTM PE (39.32x),处于 2016 年以来的 2.5%分位;近年来半导体上市公司业绩快速增长,消化了此前半导体行业的较高估值,目前行业估值处于历史低位。从短期来看,基于 3Q20 至 3Q21 半导体产业量价齐升所引致的高基数效应,4Q21以来行业增速水平已出现持续收窄,根据 SIA 数据,2 月以来存储、光电子、微组件月销量同比增速已经转负,模拟芯片、逻辑芯片数据表现相对强势。

2022 年半导体销售额月增速收窄,部分品类销量同比减少

2022 年 1-4 月全球半导体销售额增长 24%至 2023 亿美元,中国销售额增长19%至 673 亿美元。根据 SIA 的数据,2021 年全球半导体销售额增长24%至5431亿美元,中国增长 25%至 1884 亿美元,占比 34.7%。2022 年1 月以来全球半导体销售额月同比增速逐月收窄,1-4 月销售额同比增长 24%至2023 亿美元,其中中国销售额同比增长 19%至 673

各类半导体产品销量同比增速收窄,2022 年 3 月仅模拟芯片和逻辑芯片销量同比增长。从销量来看,根据 SIA 和 WSTS 的数据,各类半导体产品销量同比增速自2021 年年中以来明显收窄,进入 2022 年后部分类别同比减少。2022 年3月,仅模拟芯片和逻辑芯片销量保持 2 位数同比增长,分立器件、存储芯片、微组件、光电子销量均同比减少。

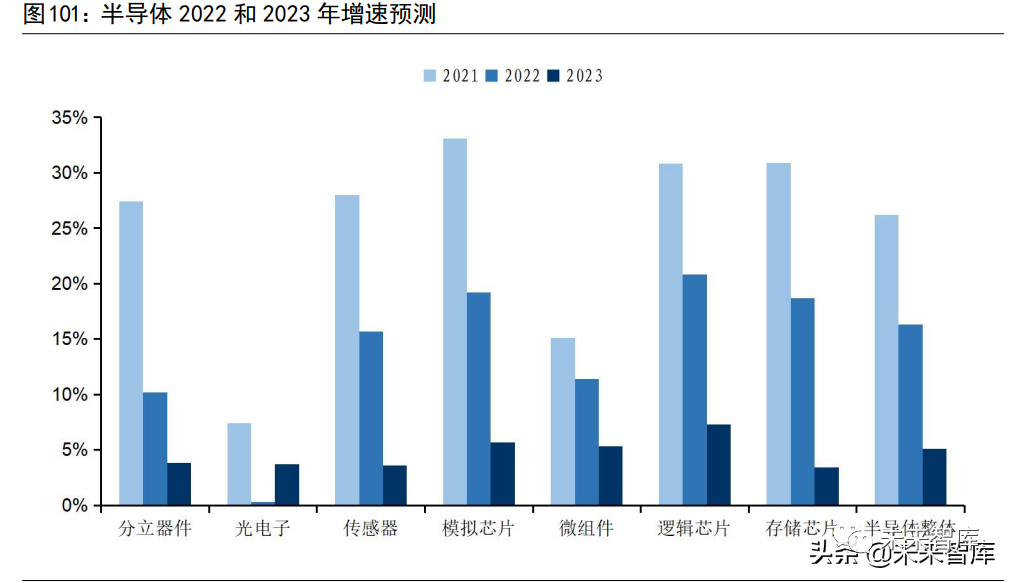

WSTS 预计 2022 和 2023 年全球半导体销售额增速分别为16.3%和5.1%。根据WSTS的预测,在经历 2021 年 26.2%的增速后,全球半导体销售额2022 和2023年的增速将收窄至 16.3%和 5.1%。其中 2022 年逻辑芯片、模拟芯片、存储芯片增速高于行业整体,分别为 20.8%、19.2%、18.7%;2023 年逻辑芯片、模拟芯片、微组件增速高于行业整体。

2021 年中国本土芯片产值将占本土市场需求的 16.7%,预计2026 年提升至21.2%。根据 IC Insights 的数据,2021 年中国芯片市场规模为1865 亿美元,本土芯片产值仅 312 亿美元,自给率 16.7%,相比 2011 年仅提升4pct。而中国本土芯片产值中还包括总部不在中国大陆的企业,总部在中国大陆的企业产值仅123亿美元,在本土芯片产值中占比 39%,自给率仅 6.6%。IC Insights 预计到2026 年中国芯片市场规模将增长到 2740 亿美元,2021-2026 年的CAGR 为8%;本土芯片产值将增长到 582 亿美元,2021-2026 年的 CAGR 为 13.3%;自给率提高4.5pct 至21.2%。

模拟芯片企业注重长期积累,推荐具有先发优势的企业

根据IC Insights的数据,2021 年全球模拟芯片市场规模增长 30%至 741 亿美元,其中出货量增长22%至2151亿颗,平均价格在强劲的市场需求和供应链中断相互作用下上升6%至0.34美元(2004 年以来首次价格上涨)。预计 2022 年将继续增长12%至新高832亿美元,其中出货量将增长 11%至 2387 亿颗,平均价格将增长1%至0.35 美元。

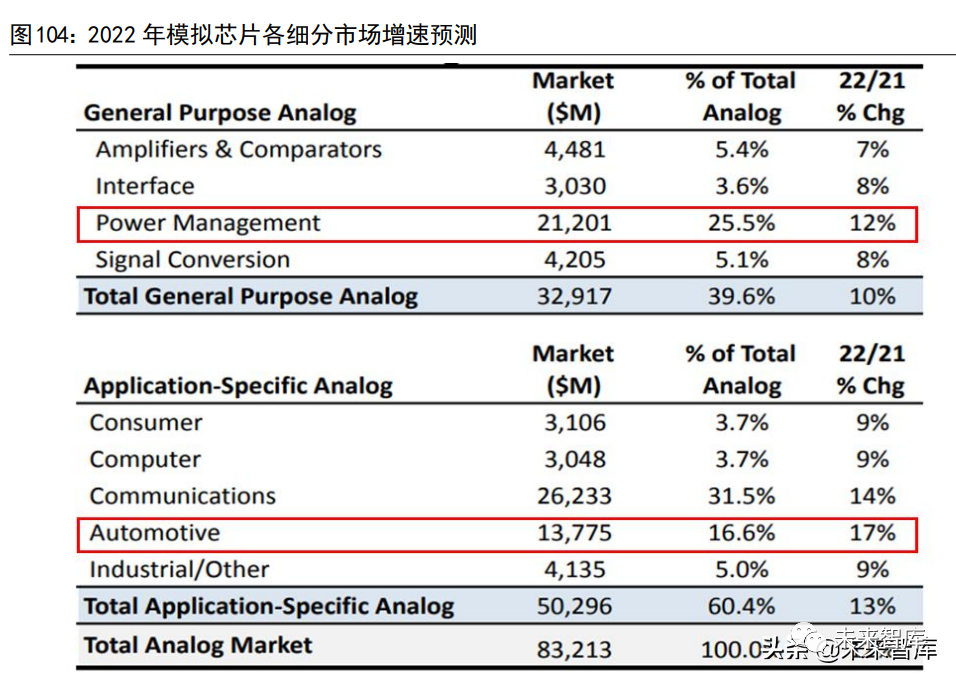

通用型模拟芯片中电源管理芯片增速最快,专用型模拟芯片中汽车用增速最快。从各细分市场来看,2022 年通用型模拟芯片市场规模预计增长10%至329亿美元,占比 39.6%,其中电源管理芯片市场规模最大且增速最快,预计增长12%至212亿美元;特定应用模拟芯片市场规模预计增长 13%至503 亿美元,占比60.4%,其中通信用和汽车用产品表现亮眼。随着 5G 手机和相应基础设施出货量增长,通信领域模拟芯片市场规模预计增长 14%至 262 亿美元,其中无线通信占比91%,有线通信占比 9%。随着汽车电动化和智能化不断推进,汽车专用模拟芯片市场是增长最快的领域,预计增长 17%至 138 亿美元。

模拟芯片应用领域繁杂,产品型号和客户数量的积累很重要。模拟芯片按细分功能可进一步分为线性器件、信号接口、数据转换、电源管理等众多品类,每一类根据终端产品性能需求差异又有不同的系列,在电子产品中几乎无处不在,国际模拟大厂的产品型号上万种,客户数量上万家。FY2020 ADI 产品数量超过4.5万款,每款产品对收入的贡献极小,FY2020 约 80%的收入来自于单款收入占比不超过 0.1%的产品,由于单款产品需求有限,产品型号的积累对公司扩大收入体量尤为重要。模拟芯片生命周期长,存在先发优势。数字芯片强调运算速度与成本比,必须不断采用新设计或新工艺,而模拟芯片强调可靠性和稳定性,一经量产往往具备较长生命周期。ADI 约一半收入来自于 10 年甚至更长年龄的产品,5-9 年和10-20年年龄产品的收入占比最高。由于产品生命周期长,前期研发的产品型号和积累的客户具有可持续性,因此模拟芯片行业存在明显的先发优势。

市场集中度相对较低,第一大厂商市占率不到 20%。相比于数字芯片,模拟芯片产品生命周期长且类型多样,下游应用领域广泛,客户数量多且分散。这些行业特征意味着模拟芯片厂商很难一家独大,产品和客户需要时间积累。基于此,模拟芯片市场集中度较低,2020 年第一大厂商德州仪器的市占率不超过20%,其余厂商市占率均不超过 10%,前十大厂商合计市占率63%。竞争格局相对稳定,排名和市占率的变化主要来自兼并收购。1990 年模拟行业竞争格局分散,当时排名第一的美国国家半导体公司市占率仅7%。通过多次收购,德州仪器从 2004 年开始稳居全球第一,2011 年收购美国国家半导体公司后拉大与第二名的份额差距,2020 年市占率 19%。亚德诺2017 年通过收购凌特公司(Linear)成功跃至全球第二,2020 年市占率 9%,同时亚德诺在2021 年完成了对全球第七大模拟公司 Maxim 的收购,两者 2020 年合计市占率13%,与德州仪器份额差距缩小。根据 IC Insights 的统计,2014 到2021 年全球前十大模拟厂商变动不大。

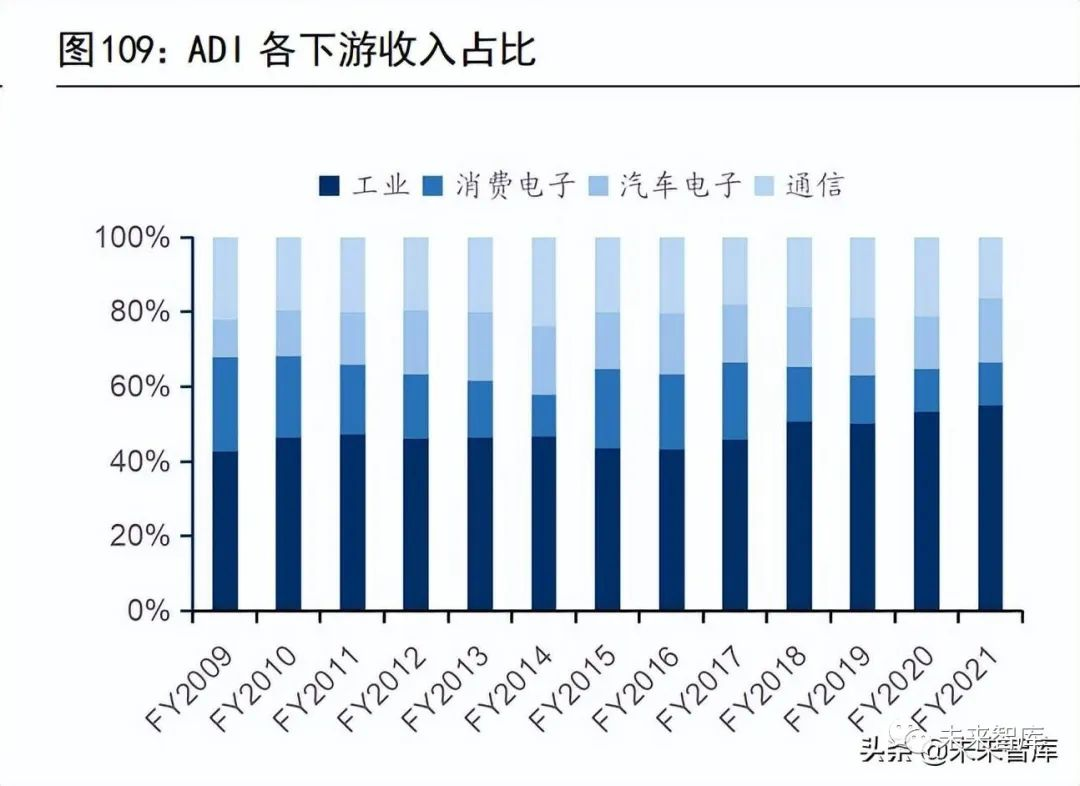

国际模拟芯片大厂收入结构向工业和汽车电子倾斜,我国多家模拟芯片企业量产车规级芯片。德州仪器来自工业和汽车电子的收入占比分别由2013 年的24%、13%提高到 2021 年的 41%、21%,消费电子和通信收入的占比分别由2013 年的37%、16%下降到 2021 年的 24%、6%。类似的,亚德诺来自工业和汽车电子的收入占比分别由 FY2009 的 43%、10%提高到 FY2021 的 55%、17%,消费电子和通信收入的占比分别由 FY2009 的 25%、22%下降到 FY2021 的 12%、16%。TI、ADI 都将工业和汽车作为未来布局的重点领域,我国模拟芯片企业也逐步进入汽车市场,纳芯微、圣邦股份、思瑞浦、力芯微等已有部分车规级料号实现量产。

成熟制程晶圆代工需求旺盛,扩产推动设备和材料国产化

根据 IC Insights 的数据,2021 年全球折合 8 英寸晶圆产能增长8.5%至2.425亿片,产能利用率达 93.8%,预计 2022 年产能将继续增长8.7%,产能利用率将维持在 93%的高位。在产能紧张和国产供应链安全的带动下,我国本土晶圆厂大幅扩产,有望持续提升半导体上游设备和材料的国产化水平。根据ICInsights 的数据,2021 年全球折合 8 英寸晶圆产能增长8.5%至2.425 亿片,产能利用率达 93.8%,提高 8.3pct。预计 2022 年产能还将继续增长8.7%至2.636亿片,主要来自将投产的 10 个新的 12 英寸晶圆厂。尽管存在通胀压力、持续的供应链问题和其他扰动因素,芯片需求仍然旺盛,预计2022 年全球晶圆产能利用率将维持在 93%的高位,相比 2021 年仅下滑 0.8pct。从历史来看,全球晶圆产能仅在 2002、2009 年出现过减少。

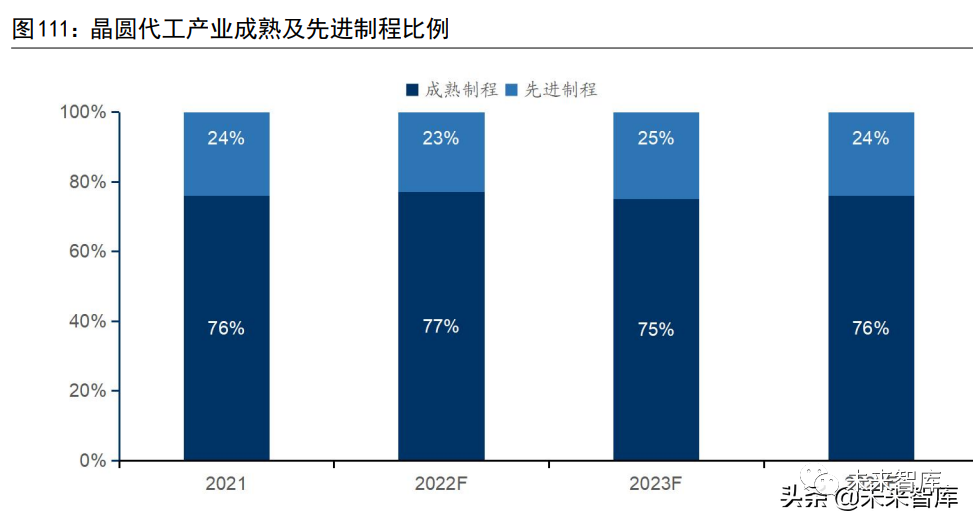

2022 年全球晶圆代工厂扩产集中在成熟制程,预计2021-2024 年全球晶圆代工产能 CAGR 达 11%。根据 TrendForce 的预测,2022 年全球晶圆代工产能增长约14%,其中 8 英寸产能增长约 6%,12 英寸产能增长 18%,12 英寸新增产能中约65%为成熟制程(28nm 及以上),该制程产能增长达 20%,主要扩产动能来自于台积电(TSMC)、联电(UMC)、中芯国际(SMIC)、华虹集团(HuaHong Group)旗下HHGrace,以及合肥晶合集成(Nexchip)。TrendForce 预计2021-2024 年全球晶圆代工产能年复合成长率达 11%,28nm(含)以上成熟制程产能将稳定维持在75%至 80%的比重,显示布局成熟制程特殊工艺市场潜力与重要性。

中国大陆半导体设备销售额占全球比例不断提升,2020 年以来成为第一大市场。根据 SEMI 的数据,2021 年全球半导体设备销售额增长44%至1026.4 亿美元,其中中国大陆半导体设备销售额增长58%至296.2亿美元。中国大陆全球占比自2011年的 8%逐步提升,2020 年达到 26%,首次成为全球第一大市场,2021 年占比继续提升 3pct 至 29%,继续维持全球第一。

中国晶圆制造扩产大周期已拉开。根据 SIA 数据,仅2021 年,中国本土厂商宣布了 28 个新增制造产线项目,涉及总投资达 260 亿美元,其中既包括了总投资89亿美元和 24 亿美元的中芯国际 28nm 及以上成熟 foundry 生产线,也包括了如众多模拟、分立器件、化合物半导体产线以及实验线。根据前道设备占据70%-80%的晶圆产线建设成本,结合建厂时间预测,仅 2021 年新增产线建设项目有望在2021-2024 年释放总计 182 亿-208 亿美元的前道设备市场需求。

中国晶圆制造扩产周期有望延续多年,本土前道设备部分环节取得突破有望份额显著提升。根据 Omdia 预测,2021-2025 年中芯国际、华虹、长江存储、长鑫存储、华润微等本土主要晶圆制造厂商每年资本开支合计将继续维持在110-130亿美元,加上其他 IDM、圆制造项目主体在内,有望达到150-200 亿美元,对应每年释放超过 120-160 亿美元前道设备需求。根据芯谋研究的统计,2020 年中国晶圆厂设备采购中仅 7%来自于中国企业,由于以北方华创、中微公司、盛美、屹唐等我国半导体设备企业正在逐步突破,甚至在部分细分市场全球领先,我们认为,在国产化和中国大陆晶圆厂扩建的大背景下,本土前道设备企业有望获得突破成长新机遇。

2021 年中国大陆半导体材料销售额同比增长 22%至119.3 亿美元,仅次于中国台湾。根据 SEMI 的数据,2021 年全球半导体材料销售额增长16%至642.7亿美元,其中中国大陆半导体材料销售额增长 22%至 119.3 亿美元,占全球的比例由2014年的 14%提升到 19%,仅次于中国台湾。

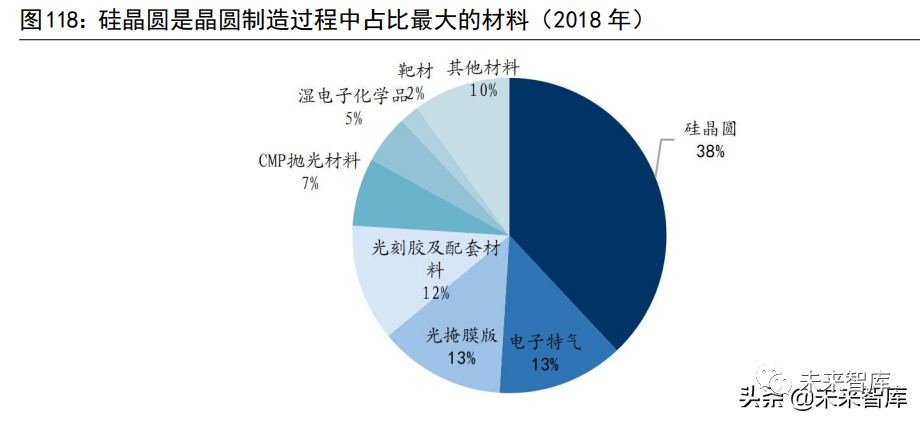

部分半导体材料国产化取得突破。根据 SEMI 的数据,在晶圆制造过程中,半导体硅片是占比最大的原材料,2018 年约 38%,其他比较重要的材料还包括电子特气、光掩膜版、光刻胶、CMP 抛光液等。随着国内晶圆厂积极导入国产供应链,我国部分半导体材料国产化已取得不错的成绩。比如大硅片方面,沪硅产业、立昂微等企业已经实现 12 英寸半导体硅片正片出货;光刻胶领域,北京科华、苏州瑞红、南大广电、上海新阳、博康等国内企业在 2021 年取得突破,有望在2022年加速成长。在其他半导体材料方面,鼎龙股份、安集科技CMP 抛光液已大批量供应。

声明:本文系本网站编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在本网站转载后30日内与本网站联系,我们将在第一时间妥善处理。本网站转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本网站仅供参考,并不构成任何投资及应用建议。本网站拥有对此声明的最终解释权。

北京聚创造网络科技有限公司 北京前端和北方决策总部 长沙后端和南方决策总部

ICP证京B2-20171386 京ICP备17032325号 京公网安备 11010802024499号